ピルを処方してもらいたい理由は様々だと思います。

多くの場合、どちらかだと思います。

「月経が辛い時」「避妊目的の時」

保険診療を扱っているクリニックでは、医療保険を適用して処方してあげたいです。

でも、出せる薬と出せない薬があったり。

現状の日本の医療制度では、適応症が違うと薬が出せません。

医師は患者様の主訴を問診で聞き、その患者様の病名をつけます。

保険診療の場合、医師はその病名にあった、日本で承認を受けている薬だけ処方することができます。

それ以外が自由診療、というお話です。

今回は、保険で出せるピルと自由診療でしか出せないピルの違い、その効果、副作用などを深掘りしていきます。

この記事の執筆者

石川 聡司

(新さっぽろウィメンズ ヘルス&ビューティークリニック 院長)

北海道大学医学部卒業後、北海道大学病院、帯広厚生病院など地域の中核病院に勤務。品川美容外科にて美容外科医として3年間の研鑽を積み、2021年に婦人科・美容外科を併設した当院を開業。

婦人科全般の診療のほか、美容医療では美肌治療、美容整形をはじめ脱毛・アートメイクなど幅広く対応する。

保険診療で出せるピルと自由診療でしか出せないピルの大きな違い

保険診療で出せるピルと自由診療でしか出せないピルの大きな違いは、適応症と処方の目的、成分や種類、そして保険適用の有無にあります。

| 項目 | 保険診療のピル | 自由診療のピル |

|---|---|---|

| 主な用途 | 月経異常の治療・避妊目的は原則対象外 | 避妊専用、ミニピル、最新の製剤など |

| 成分・種類 | 低用量ピル(エストロゲン+黄体ホルモン) | エストロゲンなしピル、ミニピル、海外製品など |

| 保険適用 | ○(治療目的の場合) | ×(全額自己負担) |

| 費用 | 安価 | 高額 |

| 処方の自由度 | 制限あり | 自由 |

この表でもわかる通り、自由診療のピルは、「避妊専用」「エストロゲンが含まれていないピル」「海外輸入薬」の3点です。

避妊専用ピル

→ 保険適用が基本的にないため、避妊目的で処方されるピルは自由診療となる。

エストロゲンを含まないピル(ミニピルなど)

→ ホルモン構成や副作用の面で保険診療対象外のものが多い。

海外輸入薬

→ 国内承認を受けていない薬剤であり、保険適用外のため自由診療扱いとなる。

避妊目的でピルを必要とする場合は、自由診療となりますが一部例外もあります。

治療目的を兼ねる場合

例えば、月経困難症や多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)、子宮内膜症などの治療を目的としてピルを処方する際、その患者さんが同時に避妊を希望していても、主な処方理由が治療であれば保険適用になるケースがあります。

保険適用拡大の動き

将来的に避妊目的での低用量ピルの保険適用拡大を検討する動きもあり、現在の運用は変わる可能性があります。

この二番目の「保険適用拡大の動き」についてですが、最近適応症が「避妊」で承認された「スリンダ錠28」やエストロゲンを含まない月経困難症治療剤「アリッサ配合錠」もこの流れを汲んでいます。

Dr.石川

Dr.石川私たち医師もできれば保険を適応して処方してあげたいので、この保険適用拡大の動きは大変好ましいことです。

保険適用が拡大すれば、避妊目的でも安心してピルを使いやすくなり、望まない妊娠の予防や女性のQOL向上にもつながります。医療現場からは安全性や副作用管理がしやすい低用量ピルの利用促進が期待されますし、患者さんも継続しやすくなるでしょう。

エストロゲンを含むピルと含まないピルの大きな違い

ちょっとだけ先に書いてしまいましたが、エストロゲンを含まないピルが最近日本で承認されました。

この、「エストロゲンを含まない」って、何かメリットがあるのでしょうか。

✅ エストロゲンを含まないピルの主なメリット

1. 血栓症リスクの低減

エストロゲンは血栓症のリスク因子とされています。エストロゲンを含まないピルは、血栓症のリスクがほとんどありません。これにより、以下のような患者さんでも安全に使用できる可能性が高まります。

- 40歳以上の方

- 喫煙者

- 高血圧や脂質異常症のある方

- 肥満の方

- 血栓症の既往歴や家族歴がある方

これまでは低用量ピルの服用が難しかったこれらの患者さんにも、新たな選択肢となります。

2. 授乳中でも使用可能

エストロゲンを含まないため、母乳への影響が少なく、授乳中の避妊方法としても適しています。

3. 月経のトラブルの軽減

エストロゲンを含まないピルは避妊効果に加えて、月経のトラブル(例:月経困難症や子宮内膜症)の軽減にも有用とされています。

Dr.石川

Dr.石川エストロゲンを含まず、日本で承認された「アリッサ配合錠」もまだ歴史が浅く、浸透するまで時間がかかると思われますが、今までピルを処方してもらえなくなった、もしくは40歳を区切りにピルの処方を打ち切られた方にとっては朗報だと思います。

是非、お近くのクリニックで相談してみてください。

もちろん、私のクリニックでもお出しすることができます。

避妊専用だと、なぜ保険診療で出してもらえないのか

避妊専用のピルが保険診療で出せない理由は、日本の健康保険制度の仕組みと保険給付の適用範囲に関係しています。

1. 健康保険制度の給付対象は「治療」や「疾病予防」が原則

日本の公的医療保険は、病気の治療や疾病の予防、けがの治療など「医療行為」として認められるものに対して給付されます。

避妊は「医療行為」や「治療」ではなく、自己の生活の質(QOL)向上や自己決定のための手段として位置付けられており、法律上「医療保険給付の対象」として認められていません。

2. 避妊目的は「美容医療」や「予防医療」に近い扱い

避妊は病気の治療ではなく、健康保険が対象とする病気の予防とも異なります。

そのため、保険診療の枠組みでは「自由診療」扱いとなり、自己負担での処方となるのが原則です。

3. 制度上の過去の経緯と社会的背景

日本では歴史的に避妊目的でのピルの普及が遅れ、避妊のためのピル使用が医療保険適用外とされたまま今日に至っています。

一方、婦人科疾患の治療目的であれば保険適用されるため、月経異常や子宮内膜症などが適応症として認められています。

4. 今後の動き

近年、避妊目的でのピルの保険適用拡大が検討されています。

これは社会的ニーズの変化や女性の健康管理の重要性の認識からであり、今後の制度改正が期待されています。

先ほども少し触れましたが、最近、適応症が「避妊」の日本承認薬「スリンダ錠28」が発売されました。

これまで避妊目的の場合は海外輸入の未承認薬に頼るしかありませんでしたが、スリンダが発売になったことで、保険診療でも避妊薬が処方できるようになりました。

スリンダ錠28もエストロゲンを含みません

先ほどアリッサ配合錠はエストロゲンを含まないとお話ししていましたが、スリンダ錠28もエストロゲンを含みません。

ではこのアリッサ配合錠とスリンダ錠28にはどのような違いがあるのでしょうか。

主な違いのまとめ

| 項目 | アリッサ配合錠 | スリンダ錠28 |

|---|---|---|

| 服用時間の厳守度 | ややゆるやか(服用時間に多少の幅あり) | 厳密(3時間以内の服用が望ましい) |

| 血栓症リスク | 非常に低い | 低い |

| 避妊効果 | 高い | 高い |

| 授乳中使用 | 可 | 可 |

| 副作用 | 比較的軽度 | 比較的軽度 |

Dr.石川

Dr.石川服用のしやすさではアリッサ配合錠のほうがやや服用時間の融通が利くため、日常のライフスタイルに合わせやすい傾向があります。

血栓症リスクをより抑えたい方や授乳中の方にはどちらも選択肢となりますが、医師の判断で成分や体質に合わせて選ばれます。

エストロゲンを含んでいた方が避妊効果が高いか

エストロゲンを含むピル(いわゆる「低用量ピル」)と、エストロゲンを含まないピル(ミニピル)を比べると、一般的には エストロゲンを含むピルのほうが避妊効果が高い とされています。

理由

- 排卵抑制の強さ

- 低用量ピルはエストロゲンとプロゲスチンの組み合わせで、強力に排卵を抑制します。

- ミニピルは主に子宮頸管粘液を濃くして精子の侵入を防ぐ作用が中心で、排卵抑制効果はやや弱いです。

- 服用の許容幅

- 低用量ピルは服用時間のずれに比較的寛容(12時間以内なら問題ないことが多い)。

- ミニピルは服用時間に厳密(3時間以内)で、遅れると避妊効果が大きく低下します。

- 臨床データによる効果率

- 低用量ピルの避妊成功率は約99%に近い(理想的な使用時)。

- ミニピルは約91~99%程度(服用方法や個人差により幅がある)。

| ピルの種類 | 排卵抑制効果 | 服用時間の許容幅 | 避妊効果の目安(理想的使用時) |

|---|---|---|---|

| エストロゲン含有ピル(低用量ピル) | 強い | 12時間以内 | 約99% |

| エストロゲン含まないピル(ミニピル) | 弱い | 3時間以内 | 約91~99% |

注意点

Dr.石川

Dr.石川ミニピルは特に血栓リスクが気になる方や授乳中の方に適した選択肢として重要です。

服用時間の厳守が必要なので、服用習慣をしっかり持てる人に向いています。

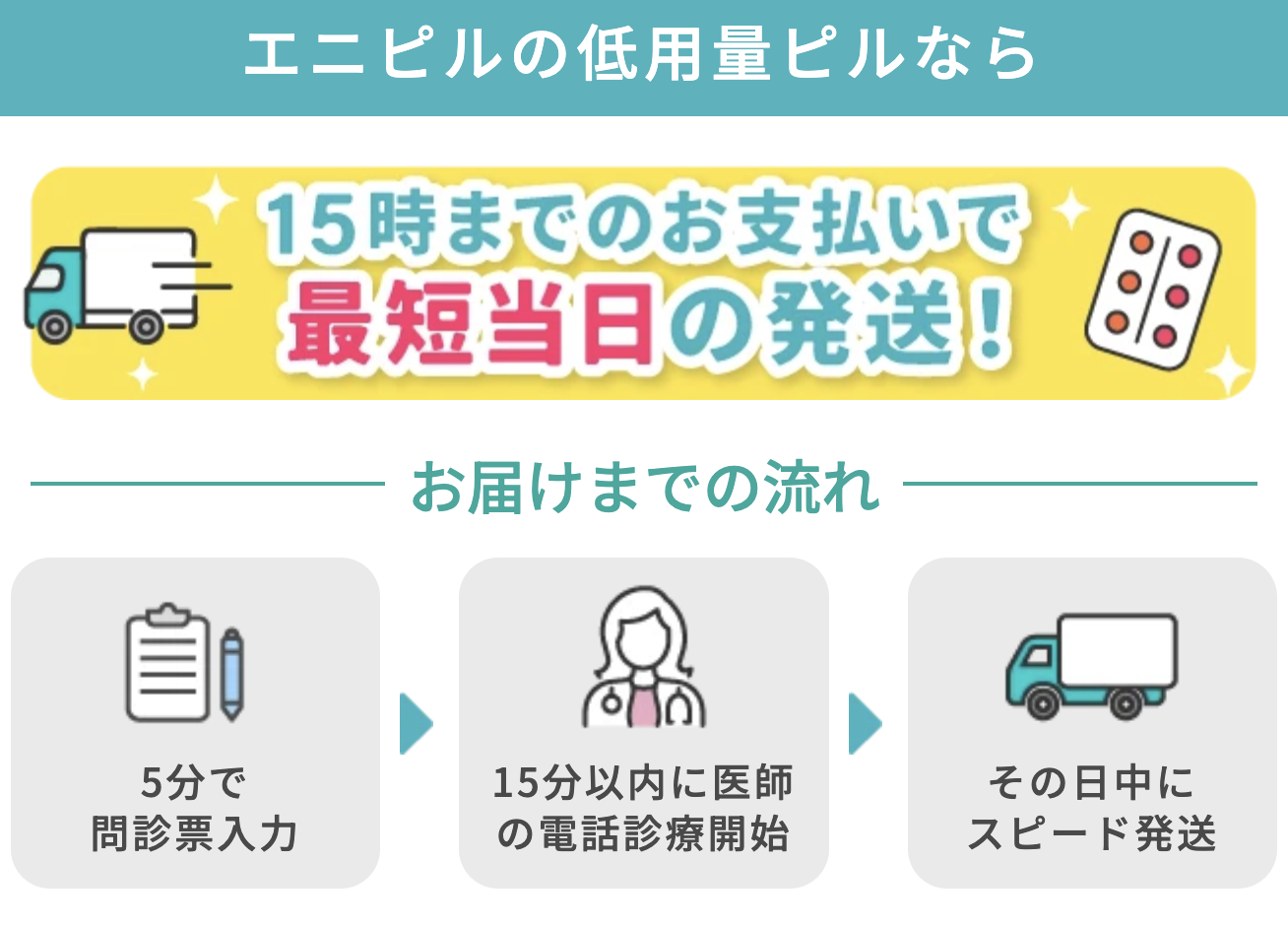

ここでオンライン診療でピルを処方できるクリニックをご紹介します。

通院時間が限られている方や、近隣にクリニックがない方、周りの目が気になる方にとってはメリットが大きいと思います。

PR 低用量ピルオンライン処方「エニピル」

15時までのお支払いで最短当日の発送!

ピル特化の遠隔診療サービスです。

登録、診療、お薬の受け取りまで全てオンラインで完結し、お薬は最短翌日、家のポストに届けられます。

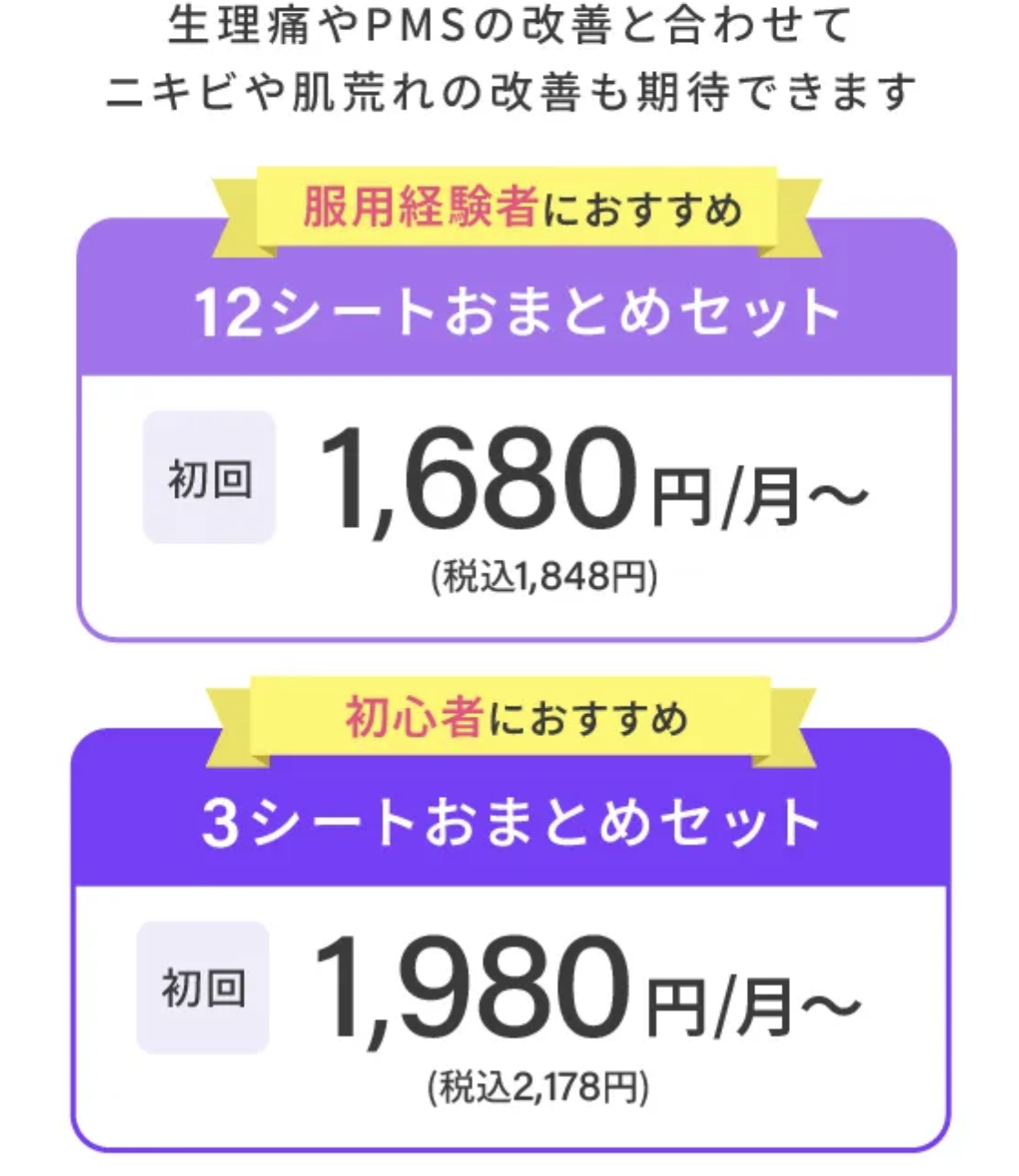

料金プラン

ミニピルも取り扱ってます!

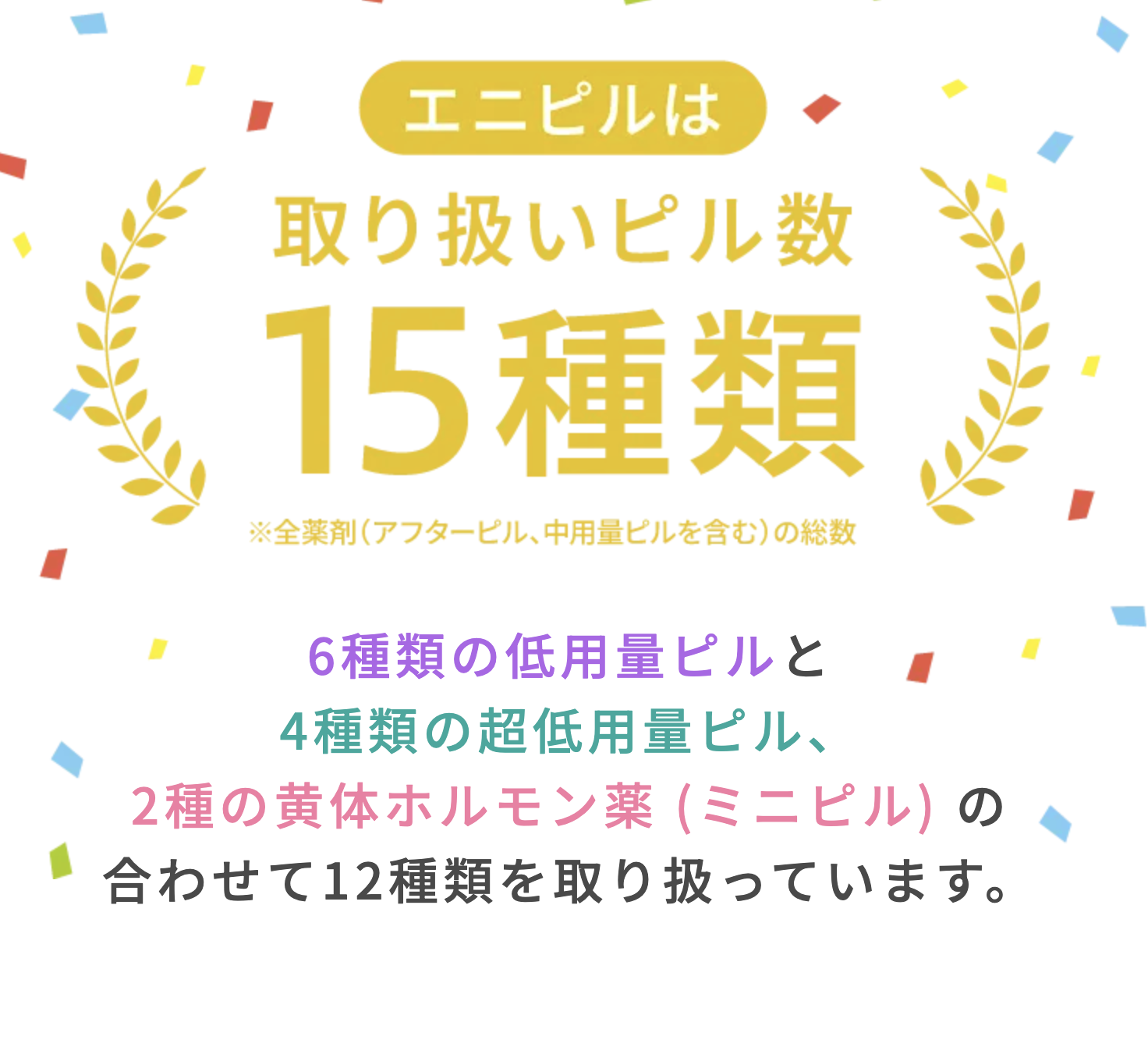

お取り扱いは15種類

スリンダ錠28とアリッサ配合錠の記事は以下にまとめていますので参考にしていただければ。

まとめ

【エストロゲンを含むピルと含まないピル、避妊効果や使い方についてわかりやすく解説】

女性の健康管理や避妊のために多くの方が利用する「ピル」。一言でピルと言っても、実は大きく分けてエストロゲンを含むタイプと、含まないタイプの二種類があります。この二つは成分だけでなく、効果や使用方法、適した方の条件などが異なります。ここでは、皆さんにわかりやすく、その違いや特徴を説明し、どんな方に向いているのかを丁寧にご紹介します。

まず、エストロゲンとは女性ホルモンの一つで、体の様々な機能に影響を与える大切なホルモンです。一般的にピルに含まれるのはエストロゲンと黄体ホルモン(プロゲスチン)の二種類のホルモンの組み合わせで、この組み合わせが「低用量ピル」と呼ばれるものです。この低用量ピルは、日本でも保険診療で処方されることが多く、月経痛の改善や生理不順の治療、避妊などの目的で使われています。

一方、最近日本で承認された「エストロゲンを含まないピル」、いわゆる「ミニピル」は、エストロゲンを含まず、黄体ホルモンのみを配合しています。これにより、エストロゲンに伴う副作用のリスクを避けられる点が大きな特徴です。特に、血栓症のリスクが気になる方や、授乳中の女性、またはエストロゲンの影響を受けやすい体質の方に適しています。

避妊効果についてですが、エストロゲンを含む低用量ピルは、主に排卵を強力に抑えることで妊娠を防ぎます。さらに子宮頸管の粘液を厚くして精子の侵入を妨げる働きもあります。これに対してミニピルは、排卵抑制の効果は低めですが、主に子宮頸管粘液を濃くし、精子が子宮内に入りにくくすることで避妊効果を発揮します。

そのため、避妊の確実性では一般的に低用量ピルの方がやや優れています。しかし、ミニピルは血栓症などの重篤な副作用がほとんどないため、安全性を重視する場合や、授乳中の方などにとっては非常に重要な選択肢となっています。どちらのタイプも正しく服用すれば非常に高い避妊効果が得られますが、ミニピルは特に服用時間の厳守が求められ、服用を遅らせると避妊効果が落ちやすいことに注意が必要です。

また、服用のしやすさという点では、低用量ピルは毎日12時間以内の服用時間のずれなら問題がない場合が多いのに対し、ミニピルは3時間以内に服用することが望ましく、これを守らないと効果が低下してしまうことがあります。つまり、ライフスタイルに合わせて選ぶことも大切です。

ピルの処方については、現在日本の保険制度のもとでは、主に月経異常などの治療目的でエストロゲンを含む低用量ピルが保険適用されます。避妊目的での処方は原則として自由診療となり、費用は全額自己負担です。しかし、避妊以外の治療を兼ねている場合には保険適用となることもあります。自由診療のピルには、エストロゲンを含まないタイプや海外からの輸入品などもあり、これらは種類や成分の選択肢が広い反面、費用が高めになる傾向があります。

医師としては、患者さんの健康状態や生活スタイル、副作用のリスクを考慮しながら、最適なピルの種類や服用方法を提案しています。例えば、血栓症のリスクが高い方や喫煙者、40歳以上の方にはエストロゲンを含まないミニピルを優先的に勧めることがあります。逆に、服用時間を忘れやすい方や避妊効果を最優先する場合は、エストロゲンを含む低用量ピルが適していることが多いです。

ピルの服用は単なる避妊手段だけでなく、生理痛の緩和や月経周期の安定、子宮内膜症の症状軽減など、多くの女性の健康維持に役立っています。安心して使っていただくために、医療機関では服用方法や副作用の説明を丁寧に行い、不安や疑問にも応じています。

今後は、避妊目的のピルも保険適用が拡大される動きがあり、より多くの方が経済的な負担を軽減しながら安全にピルを利用できる環境が整うことが期待されています。

まとめると、エストロゲンを含むピルは避妊効果が高く服用が比較的楽ですが、一部の副作用リスクがあり、特に血栓症のリスクが気になる方には注意が必要です。一方で、エストロゲンを含まないミニピルは安全性が高く、授乳中やリスクがある方にも使いやすい一方で、服用時間の厳守が必要です。どちらのピルも正しく使えば高い避妊効果を発揮しますので、ご自身の体調や生活に合った選択を医師と相談しながら決めることが大切です。

Dr.石川

Dr.石川最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考文献

セラゼッタ

https://www.medsafe.govt.nz/consumers/cmi/c/cerazette.pdf

低用量経口避妊薬 進化して来たピル , 37 年の 歩みhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/faruawpsj/33/10/33_KJ00001722037/_pdf/-char/ja

低用量経口避妊薬の使用に関するガイドライン

https://www.jstage.jst.go.jp/article/joma/119/3/119_3_315/_pdf

看護大学生における低用量経口避妊薬に関する知識と意識https://www.thcu.ac.jp/research/pdf/bulletin/bulletin15_16.pdf

経口避妊薬(OC)の安全性についてのとりまとめ

https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1106/h0602-3_b_15.html

ピルの50年史

http://rhic.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=4368

経口避妊薬(OC/ピル)について

https://www.fujipharma.jp/patients/contraception/about/

OC全般と避妊法

https://www.kpa.or.jp/docs/download/5d210f52e79cde09634528094ee59f7d.pdf

女子大学生における女性のヘルスリテラシーと低容量ピルに対する意識調査https://www.jstage.jst.go.jp/article/campushealth/59/2/59_44/_pdf/-char/ja

「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」開催要綱https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000934770.pdf

WHO

https://www.who.int/news-room/fact-sheets

医療用医薬品 : ヤーズ

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00058814

医療用医薬品 : スリンダ

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00071700

経口避妊剤製造販売承認取得のお知らせ

https://www.aska-pharma.co.jp/news/filedownload.php?name=8f84cfc1c0ec3a1fe3c6d4897ef6cd29.pdf

年齢とともに変化!女性ホルモン

https://www.aska-pharma.co.jp/mint/womanhealth/hormon/

低用量経口避妊薬、低用量エストロゲン・プロゲストーゲン配合剤ガイドライン(案)https://www.jsog.or.jp/news/pdf/CQ30-31.pdf

産婦人科診療ガイドライン2023

https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_fujinka_2023.pdf

アリッサ配合錠(エステトロール/ドロスピレノン)

https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=202502229847006749

審議結果報告書

https://www.pmda.go.jp/drugs/2024/P20240927004/670109000_30600AMX00250_A100_1.pdf

アリッサ配合錠 国内第III相試験(FSN-013P-03試験)

https://www.alyssa-tablets.com/medical/clinical/

アリッサ配合錠

https://www.alyssa-tablets.com/medical/

アリッサ配合錠に係る医薬品リスク管理計画書

https://www.pmda.go.jp/RMP/www/670109/9fb03322-5f4d-40cf-a685-054e33685ebd/670109_2482013F1020_001RMP.pdf