何かとSNSで話題のGIP/GLP-1受容体作動薬のマンジャロ。一方、肥満治療薬として保険診療で処方してもらえるGLP-1受容体作動薬のウゴービ。

違いは、「GIP」。

マンジャロが痩身薬として優れていると言われる所以であるこの「GIP」は、一体何者なのでしょうか。

そして、素朴な疑問。肥満治療薬として保険診療で出してもらえるなら、なぜウゴービではなくマンジャロの方が有名になったのか。

今回は、その辺りを深掘りして参ります。

この記事の執筆者

石川 聡司

(新さっぽろウィメンズ ヘルス&ビューティークリニック 院長)

北海道大学医学部卒業後、北海道大学病院、帯広厚生病院など地域の中核病院に勤務。品川美容外科にて美容外科医として3年間の研鑽を積み、2021年に婦人科・美容外科を併設した当院を開業。

婦人科全般の診療のほか、美容医療では美肌治療、美容整形をはじめ脱毛・アートメイクなど幅広く対応する。

マンジャロに含まれる『GIP』って何?

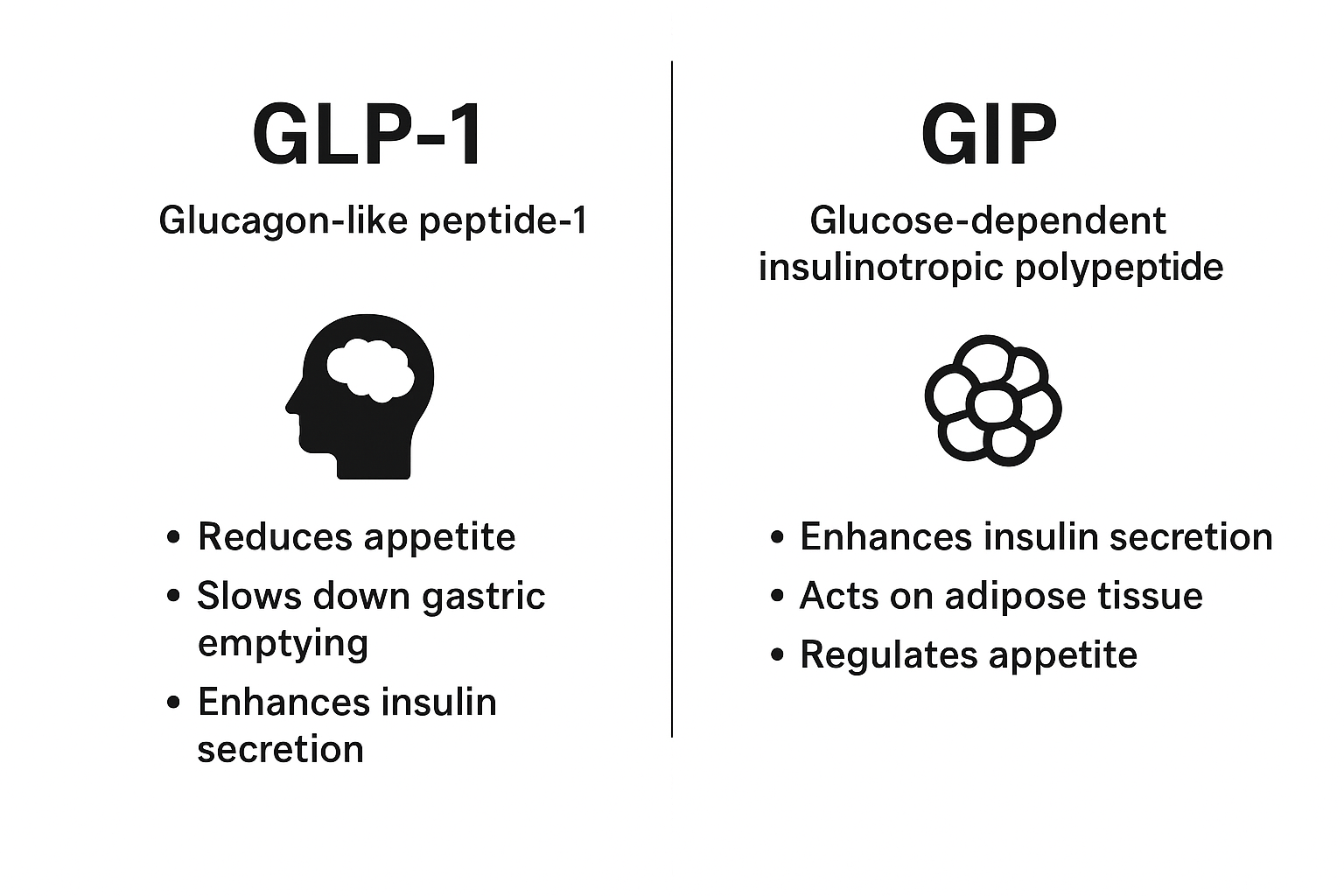

マンジャロ(一般名:チルゼパチド / Tirzepatide)は、糖尿病や肥満症の治療薬として注目されています。この薬の大きな特徴は、「GIP」と「GLP-1」という2つのインクレチン受容体に同時に作用する点です。

患者さん

患者さんGLP-1は聞いたことがあります。

糖尿病治療や肥満治療 に使われるんですよね。

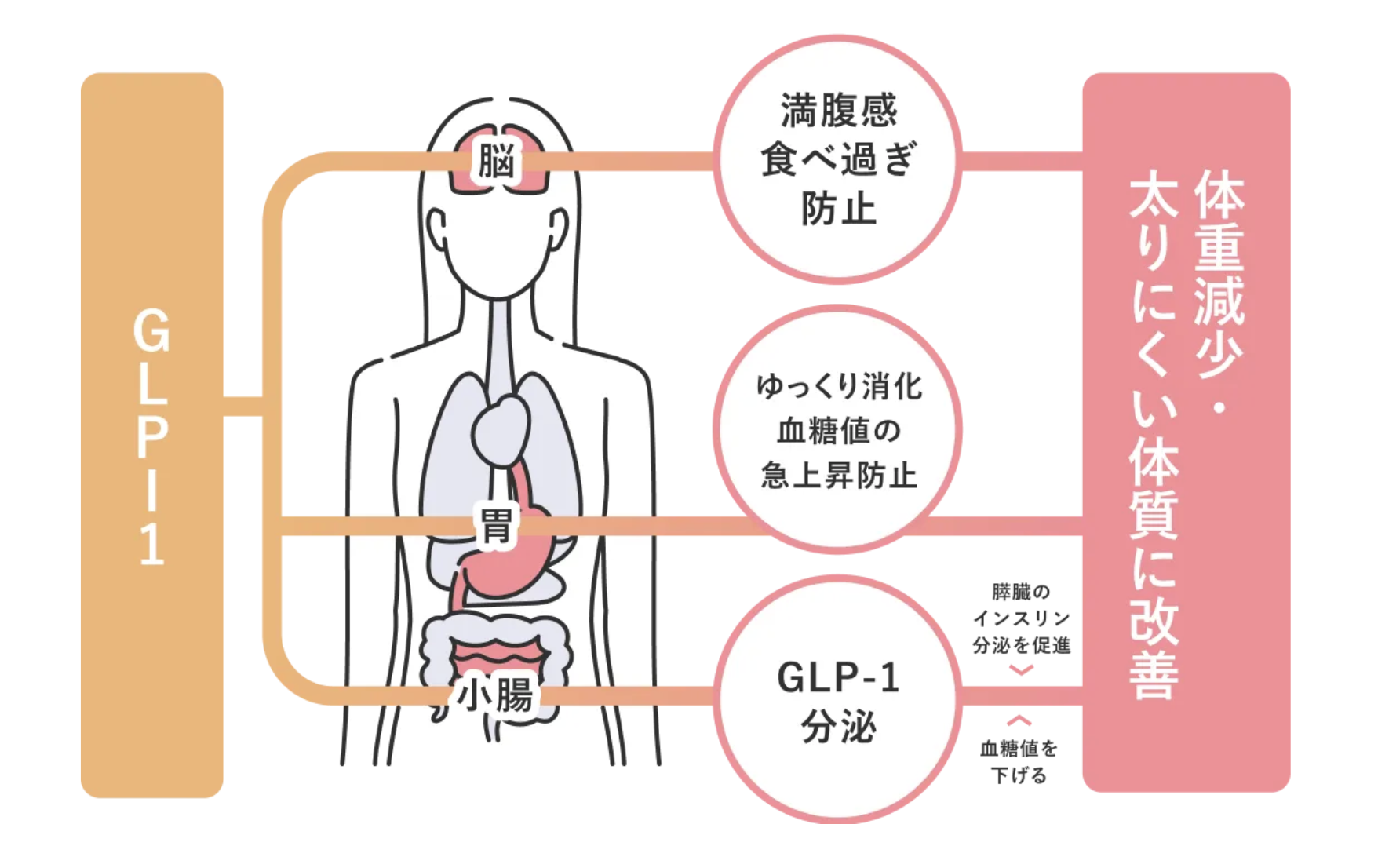

🔹 GLP-1のはたらき

・食欲をおさえる(満腹感を高める)

・胃のはたらきをゆっくりにして、食後の血糖上昇をゆるやかにする

・インスリン分泌をたすける

・グルカゴン(血糖を上げるホルモン)をおさえる

患者さん

患者さんでは、GIPはもっと他の働きをしてるとか?

GIP(Glucose-dependent insulinotropic polypeptide) は GLP-1 と同じ「インクレチンホルモン」ですが、GLP-1とちょっと違う働きや役割を持っています。

🔹 GIPの主な働き

・インスリン分泌を促す

GLP-1 と同じように、血糖値が高いときだけインスリン分泌を増やす。

低血糖を起こしにくいというメリットがある。

・脂肪細胞に作用

脂肪の取り込みや代謝に関わる。

以前は「脂肪をためやすい作用があるのでは?」と考えられていた。

最近の研究では「肥満の人では GIP への反応が鈍っている」ことが分かり、薬として逆に活用できる可能性が注目されている。

・食欲や体重調節に関与?

GLP-1 ほどはっきりしていないが、脳にも働いて食欲やエネルギーバランスに影響を与えている可能性がある。

Dr.石川

Dr.石川このように、GIP-1の働き、実ははっきりと分かっていないんです。

ただ言えるのは、GLP-1との相乗作用で、より食欲が落ち、体重減少に繋がっているのは確かです。

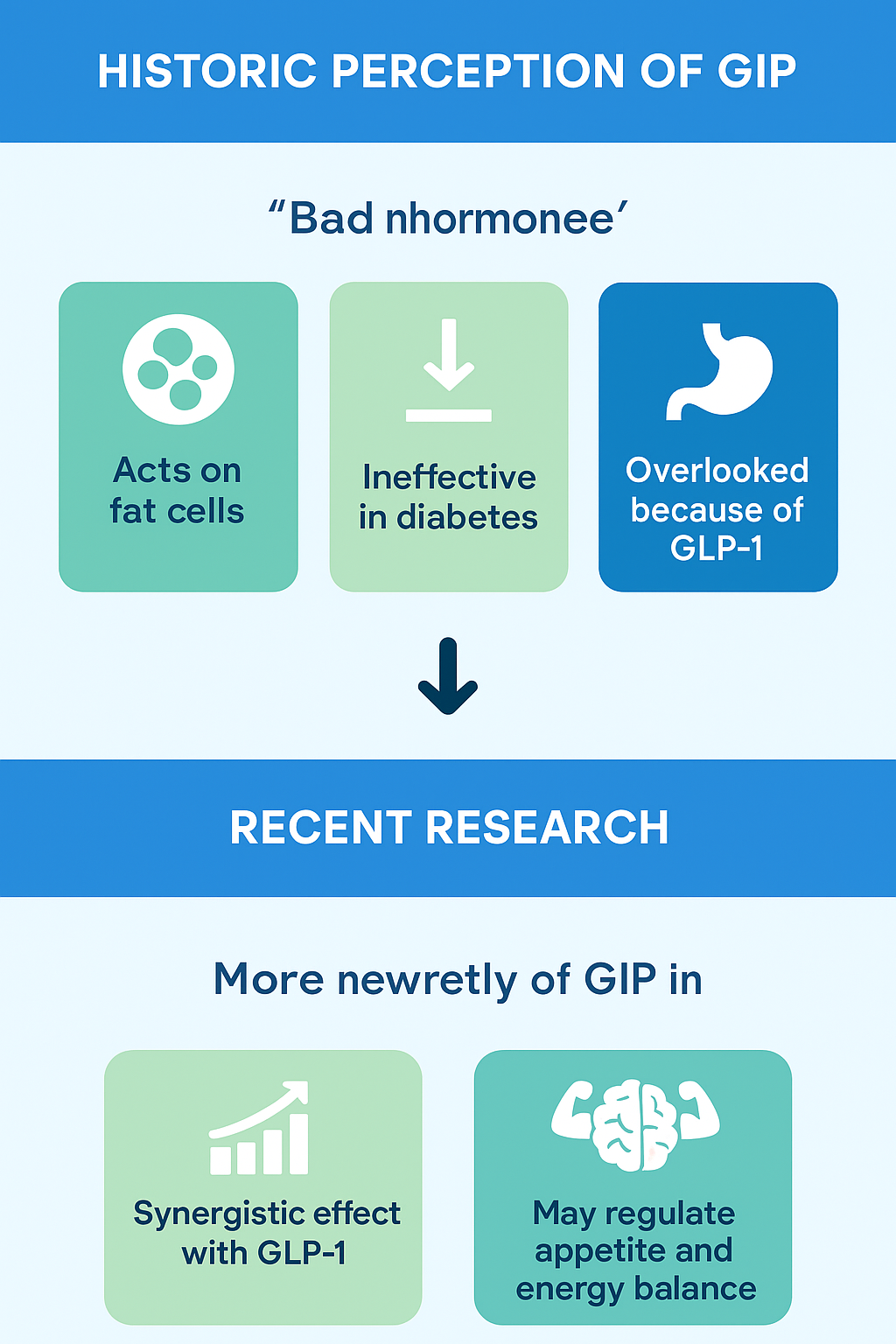

GIPは昔、“むしろ悪いホルモンかも”と考えられていた?

実は GIP(Glucose-dependent insulinotropic polypeptide) は、歴史的に「むしろ悪いホルモンかもしれない」と考えられていた時期があります。

🔹なぜ “悪いホルモン” と思われたのか?

- 脂肪細胞に働く作用

- GIPは脂肪細胞に働きかけ、脂肪の取り込み(脂肪蓄積)を助ける作用があると報告された。

- これが「太りやすくさせるホルモンでは?」と疑われた理由。

- 糖尿病患者で効きにくい

- 健常者では食後にインスリン分泌を増やすが、2型糖尿病の人では GIP に対する膵臓の反応が鈍い。

- 「血糖コントロールには役立っていないのでは?」と軽視されていた。

- GLP-1 の陰に隠れていた

- GLP-1は明確に「食欲抑制・胃の動きの調整・強力な血糖降下作用」があるため脚光を浴びた。

- 対してGIPは「太らせる・糖尿病では効かない」イメージが強く、治療ターゲットとして注目されなかった。

Dr.石川

Dr.石川昔は「GIP=太るホルモン、糖尿病では役立たない」と思われていたけど、

今では「GLP-1と組み合わせれば強力な治療効果が出る」ことが分かり、マンジャロの開発で再び脚光を浴びたホルモンなんです。

何でウゴービだけ保険適用されて、マンジャロは自由診療なのか

なぜウゴービは保険適用なのか?

日本では、ウゴービ(GLP-1受容体作動薬・セマグルチド) が2024年2月22日から国民皆保険の対象となっています。対象は、BMI 35以上またはBMI 27以上で高血圧・脂質異常症・2型糖尿病などの健康障害を2つ以上伴う人に限定されています。

これは「肥満症(obesity disease)」への適応として公式に認められた初のケースであり、公的医療保険が適用された例です。

一方、マンジャロ(チルゼパチド)は?

マンジャロは2023年4月から日本でも2型糖尿病治療薬として承認・保険適用されています(商品名:Mounjaro)。

ただし、肥満症(obesity)に対する適応については、ゼップバウンドと名前を変え、2025年3月19日になってようやく「脂肪症(obesity disease)」への適応として保険収載されました(発売は2025年4月11日)。

つまり、現在の時点ではマンジャロを「肥満症」としては処方できず、これからも自由診療扱いとなります。

| 薬剤名 | 適応対象 | 保険適用状況(日本) | コメント |

|---|---|---|---|

| ウゴービ | 肥満症(obesity) | 保険適用済(2024年2月〜) | 厳格な基準あり |

| マンジャロ | 2型糖尿病 | 保険適用済(糖尿病治療) | 肥満への適応は2025年から開始、これから適用進展かも |

| ゼップバウンド | 肥満症(obesity) | 適応承認済・保険収載済(2025年3月) | 4月から発売、今後保険適用拡大予定と思われる |

お師匠さん

お師匠さんマンジャロは2型糖尿病の薬なんじゃな。

でも、ゼップバウンドはマンジャロと成分が一緒のはず。

ゼップバンドは保険で出せる?

なんじゃかややこしいのう。

💊 マンジャロ(Mounjaro)

- 成分:チルゼパチド(tirzepatide)

- 効能・効果:2型糖尿病

- 日本では2023年から承認されており、糖尿病に対しては保険適用。

- ただし「肥満症」目的で処方する場合は適応外使用になるため、そのときは自由診療扱い。

💊 ゼップバウンド(Zepbound)

- 成分:チルゼパチド(tirzepatide) → マンジャロと成分が同じ!

- 効能・効果:肥満症(obesity disease)

- BMI35以上、またはBMI27以上+肥満に関連する健康障害(高血圧・脂質異常・2型糖尿病など)を2つ以上伴う場合

- 2025年3月に日本で承認され、肥満症を対象に保険収載済み。

- 発売は2025年4月から。

⚖️ 違いの本質

- マンジャロ:糖尿病用 → 保険あり(糖尿病ならOK)/肥満症ではNG

- ゼップバウンド:肥満症用 → 保険あり(条件付き)

Dr.石川

Dr.石川つまり、同じ成分だけど「薬の名前」と「効能効果」で保険の適用範囲が分かれる んです。

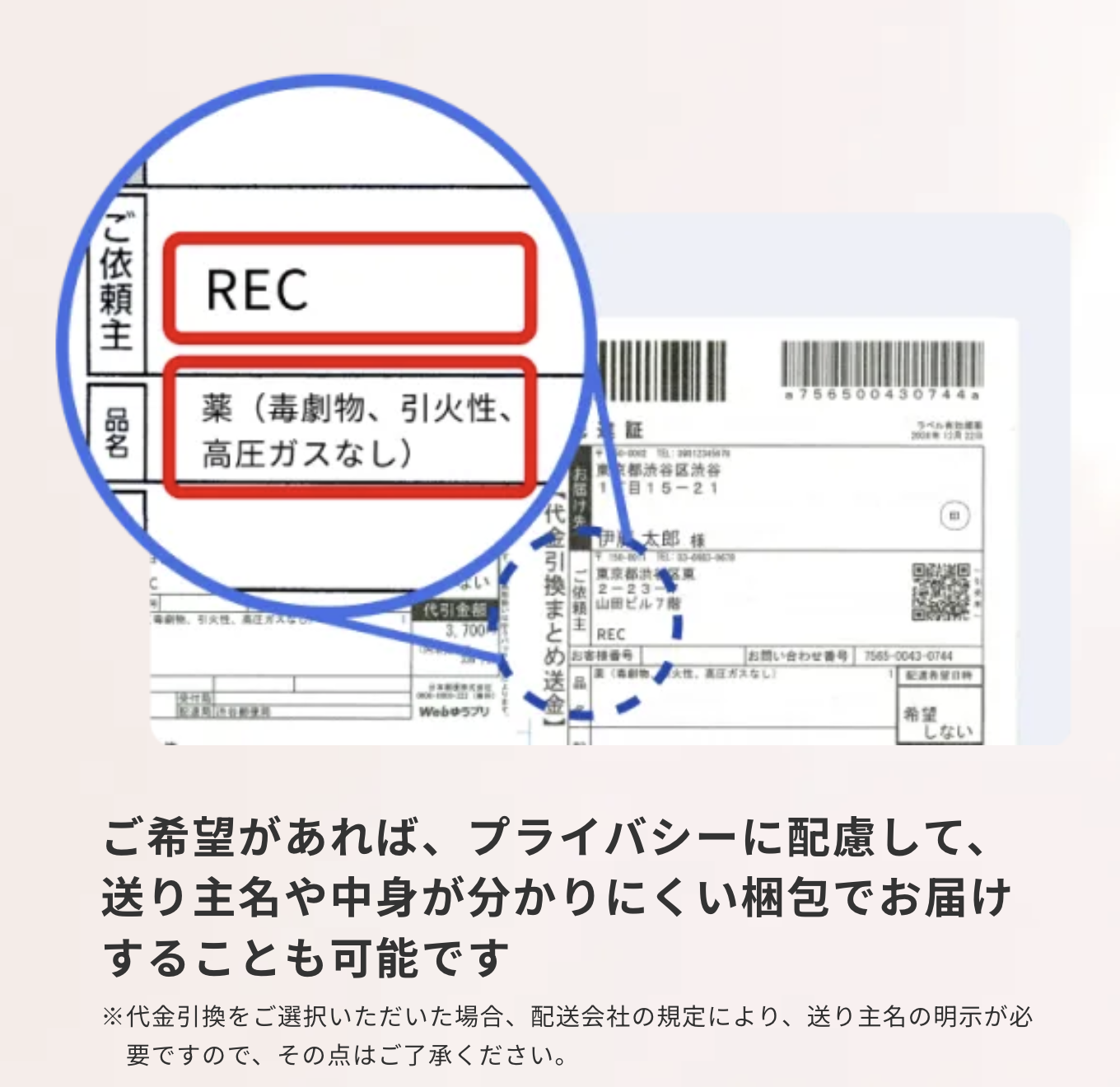

ここでお知らせをさせていただきます。

GLP-1注射薬「マンジャロ」がオンラインで購入できるクリニック「レバクリ」のご紹介です。

近隣にマンジャロを取り扱っているクリニックがない、クリニック受診に抵抗がある、多忙で受診する時間がない、安くマンジャロを手に入れたい、そんな方におすすめです!

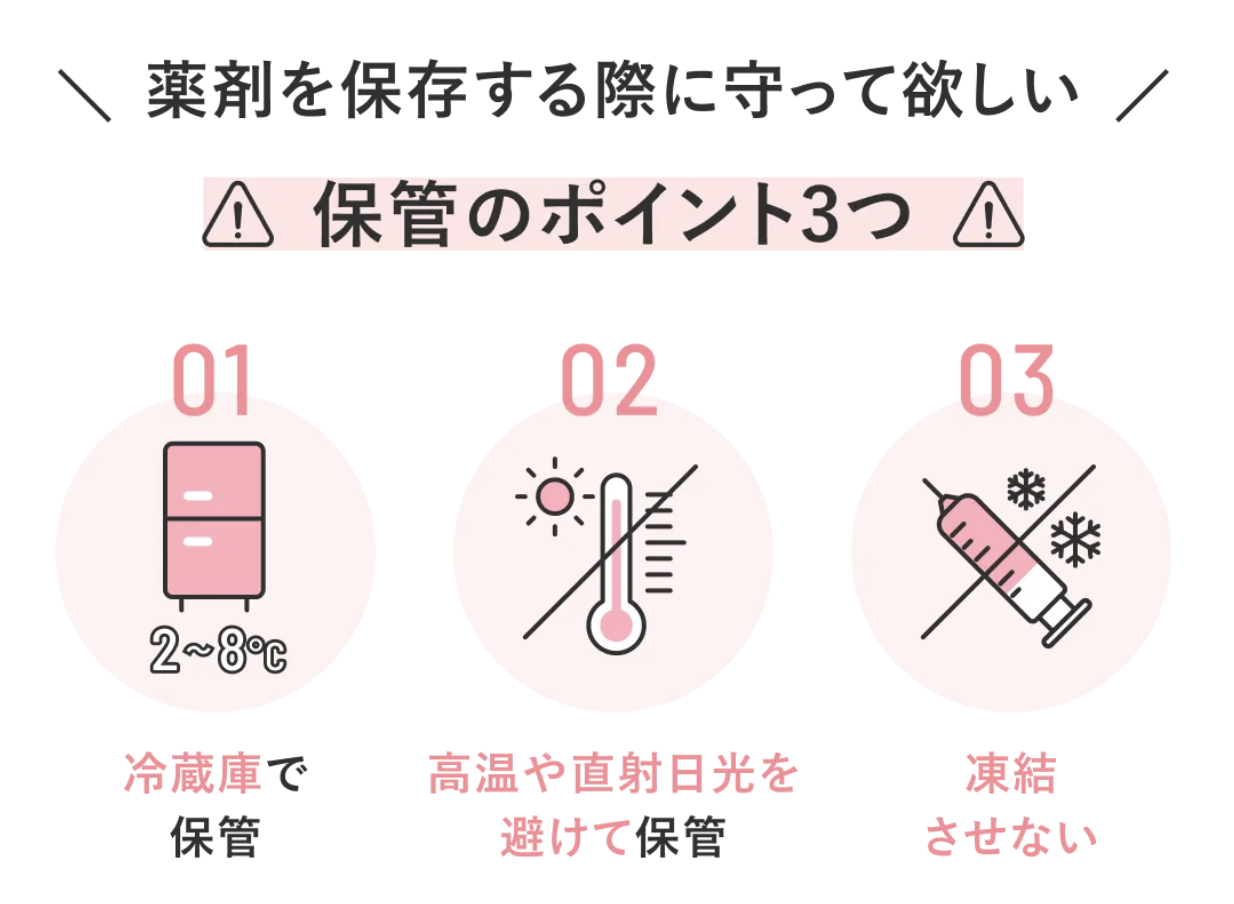

マンジャロの使用方法

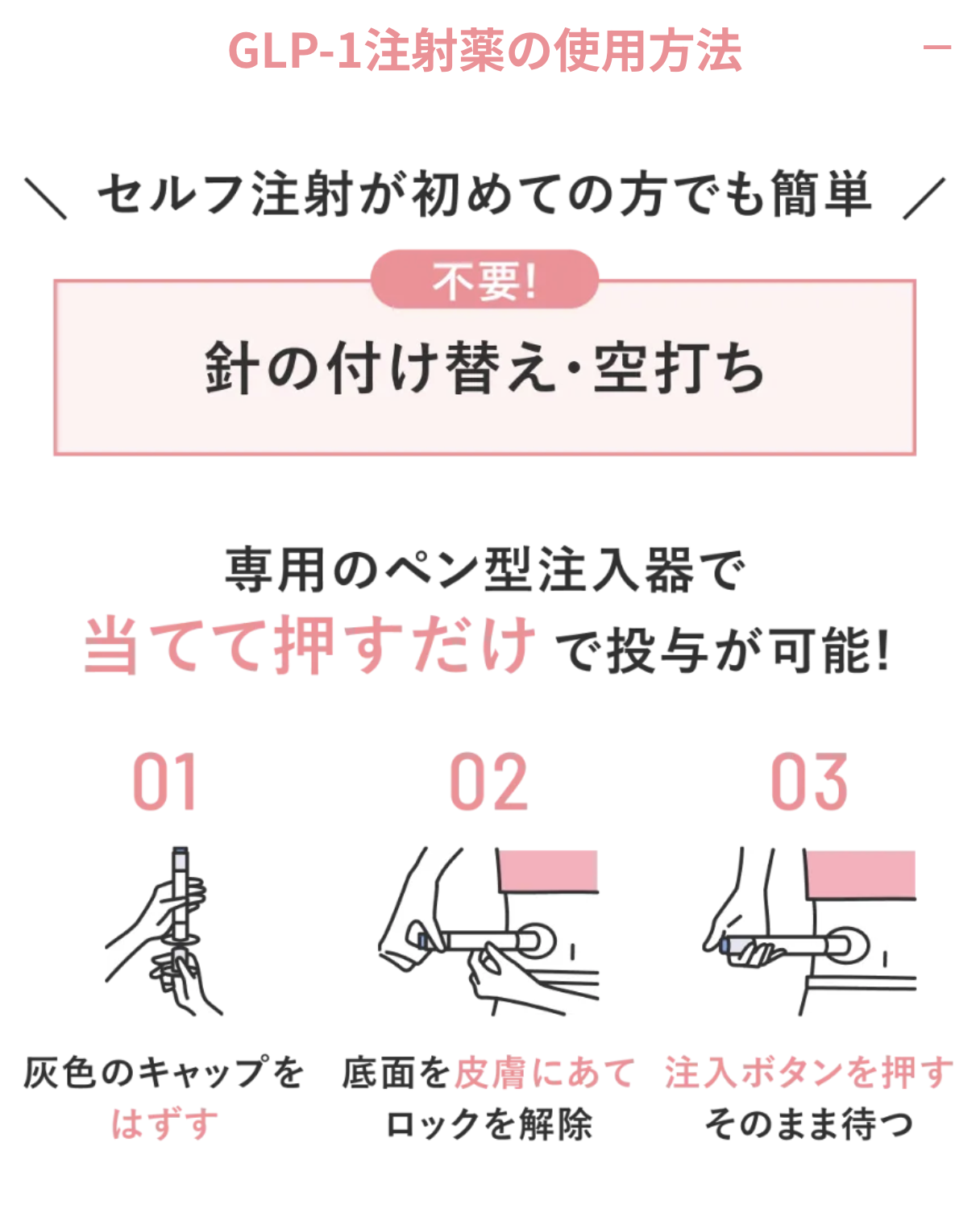

マンジャロは、週1回、皮下注射で投与する肥満症治療薬です。

2.5mgから開始し、4週間ごとに2.5mgずつ増量し、最大15mgまで調整可能です。

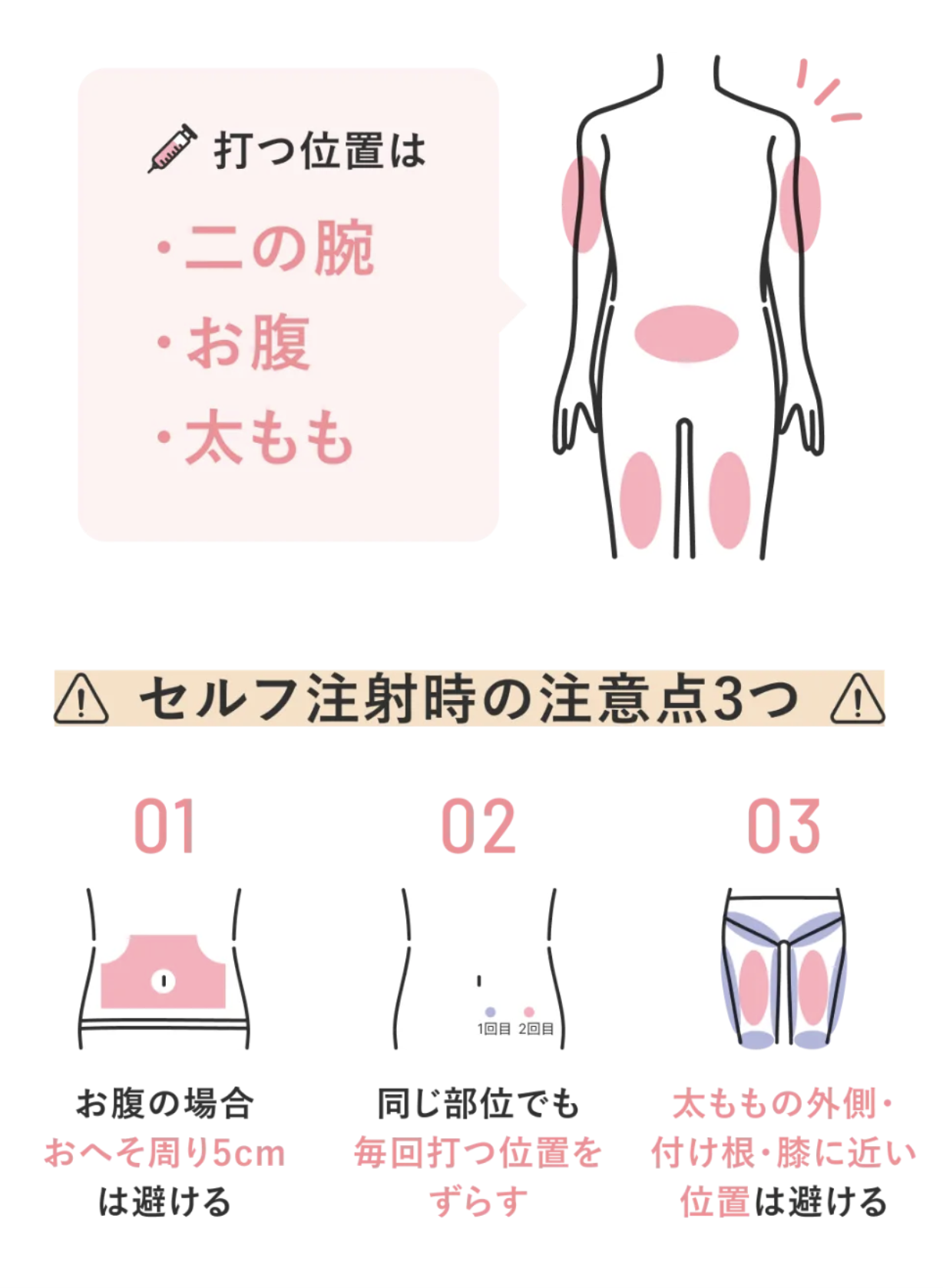

投与曜日は毎週同じにし、注射部位は腹部(おへそから5cm以上離れた左右側腹部や下腹部)が推奨されています。

使用方法の詳細

- 初回投与:週1回、2.5mgから開始します。

- 増量:4週間ごとに2.5mgずつ増量し、最大15mgまで調整します。

- 投与頻度:週に1回、同じ曜日に注射します。

- 注射部位:腹部(おへそから5cm以上離れた左右側腹部や下腹部)に注射します。

- 注射方法:ペン型注入器を肌に当て、ボタンを押すだけで投与が完了します。

- 注射忘れ:次回投与までの期間が3日間以上であれば、気づいた時点で直ちに投与します。3日間未満であれば、次のあらかじめ決めた曜日に投与します。

- 減量:副作用が強い場合は、医師の指示に従い、減量することも可能です。

その他

- 必ず医師の指示と添付文書に従って使用してください。

- 自己注射が不安な場合は、医師や看護師に相談してください。

- オンライン診療でも処方を受けることが可能です。

注意点

- 注射部位は毎回変えるようにしましょう。

- 2回分を一度に注射してはいけません。

- 医師の指示なしに、注射を止めないでください。

- 副作用が気になる場合は、医師に相談してください。

マンジャロのよくある質問

- マンジャロとは何ですか?

-

マンジャロは、GLP-1とGIPという2つのホルモンに作用する新しいタイプの肥満症治療薬です。体重減少効果が期待でき、2024年に日本でも承認されました。

- マンジャロはどのような人が使えますか?

-

高血圧、脂質異常症、または2型糖尿病のいずれかを有する肥満症で、食事・運動療法を行っても十分な効果が得られない20歳以上のうち、高度肥満症(BMI≧35 kg/m2)、もしくはBMI≧27 kg/m2で肥満に関連する健康障害を2つ以上有する方が対象となります。

- マンジャロの効果はどれくらいで現れますか?

-

個人差はありますが、早い方では数週間で食欲の変化や体重減少が現れ始めます。臨床研究では、約1年で体重の15~20%減少が期待できるという結果が出ています。

- マンジャロの副作用はありますか?

-

最も多いのは吐き気、下痢、便秘などの消化器系の副作用です。多くの場合、治療開始直後や用量を増やす段階で出やすい傾向がありますが、徐々に慣れていくことが多いです。

- マンジャロは保険適用ですか?

-

マンジャロを保険適用で処方するには「2型糖尿病」の適応症が必要です。

- マンジャロの注射は痛いですか?

-

注射針は非常に細いため、慣れた方は「ほとんど痛くなかった」と話されています。

- マンジャロの注射は自分でできますか?

-

はい、ご自身で注射できます。注射器は使い切りタイプで、操作も比較的簡単です。

- マンジャロを途中でやめるとリバウンドしますか?

-

急にやめると一時的に体重が戻る可能性はあります。薬だけでなく、生活習慣の見直しと並行して続けることがリバウンド防止のカギとなります。

- マンジャロとウゴービの違いは何ですか?

-

ウゴービはGLP-1というホルモンのみに作用する薬ですが、マンジャロとゼップバウンドはGLP-1とGIPという2種類のホルモンに作用する点が大きな違いです。

- ゼップバウンドとマンジャロの違いは何ですか?

-

ゼップバウンドは肥満症患者の体重管理を目的として承認されており、マンジャロは2型糖尿病治療を主な目的としています。

まとめ

自由診療のマンジャロと保険診療のウゴービ。その違いを徹底解説!

近年、日本でも「肥満症」に対する医療のあり方が大きく変わりつつあります。従来、肥満は「生活習慣の結果」として自己責任に帰されることが多く、医薬品による治療の選択肢は極めて限られていました。しかし、世界的には肥満を「慢性疾患」ととらえ、適切な医学的介入が必要であるとの認識が広がっています。そうした流れのなかで、日本でも肥満治療薬が相次いで登場し、2024年にはGLP-1受容体作動薬の「ウゴービ」が肥満症治療薬として初めて保険収載され、そして2025年にはGIP/GLP-1受容体作動薬の「ゼップバウンド」が新たに加わりました。

一方で、同じ成分を含む「マンジャロ」は自由診療で使われるケースが依然として存在します。なぜ同じような薬が、あるものは保険診療で、あるものは自由診療でしか処方できないのでしょうか。その違いを理解するためには、薬の承認経緯、効能・効果、そして日本の保険制度の仕組みを紐解く必要があります。本稿では、「マンジャロ」と「ウゴービ」の違い、さらには「ゼップバウンド」の登場による状況の変化を、徹底的に解説します。

マンジャロとは何か?

マンジャロ(Mounjaro)は、アメリカのイーライリリー社が開発した「チルゼパチド(tirzepatide)」という成分を含む注射薬です。作用機序は「GIP(Glucose-dependent insulinotropic polypeptide)」と「GLP-1(Glucagon-like peptide-1)」という二種類のホルモンの受容体を同時に刺激することにあります。従来のGLP-1単独作動薬に比べ、インスリン分泌促進作用や体重減少効果が強いことが特徴とされています。

日本では2023年に「2型糖尿病の治療薬」として承認されました。したがって、糖尿病の治療目的であれば保険診療として処方できます。しかし「肥満症」に対しては承認が下りていないため、肥満治療を目的に使用する場合は「適応外使用」となり、患者が全額自己負担する自由診療での取り扱いとなってしまいます。

ウゴービとは何か?

ウゴービ(Wegovy)は、ノボノルディスク社が開発した「セマグルチド(semaglutide)」というGLP-1受容体作動薬です。もともとは「オゼンピック」という名前で糖尿病治療薬として承認されましたが、より高用量の製剤を「肥満症」専用薬として開発したのがウゴービです。

ウゴービは2024年2月に日本で「肥満症」に対する効能・効果で承認され、同年に公的医療保険の対象に収載されました。保険が使える条件は厳格で、BMI35以上の高度肥満者、またはBMI27以上で高血圧・脂質異常症・2型糖尿病などの合併症を2つ以上持つ場合に限定されています。条件を満たさない人にとっては依然として自由診療となりますが、医学的に必要とされる肥満患者に対しては、自己負担3割で治療できる道が開かれました。

なぜマンジャロは自由診療なのか?

ここが多くの人が混乱するポイントです。マンジャロとゼップバウンドは成分が同じチルゼパチドでありながら、片方は糖尿病用、もう片方は肥満症用として承認されています。つまり、薬の名前が違い、効能・効果として認められている病気が違うのです。

日本の保険診療制度では、薬の承認内容(添付文書に記載されている効能・効果)に従って処方される場合のみ保険適用となります。承認されていない使い方(適応外使用)では、保険の対象にはならず、自由診療として全額自己負担になります。したがって、糖尿病に使えばマンジャロは保険薬ですが、肥満症に使う場合は承認されていないため自由診療となるのです。

ゼップバウンドの登場でどう変わるのか?

2025年3月、日本で「ゼップバウンド(Zepbound)」が承認されました。これはマンジャロと同じチルゼパチドを成分とする製剤ですが、効能・効果が「肥満症」に設定されています。つまり「糖尿病に効くマンジャロ」と「肥満症に効くゼップバウンド」という形で住み分けされているのです。

ゼップバウンドは保険収載も済んでおり、2025年4月から発売が開始されています。条件を満たす肥満症患者であれば、今後はゼップバウンドを保険診療として使用できるようになります。したがって、従来「マンジャロを自由診療で使うしかなかった」患者さんが、ゼップバウンドに切り替えることで自己負担を大きく減らせる可能性があります。

ウゴービとゼップバウンドの違い

ここで改めて、ウゴービとゼップバウンドを比較してみましょう。両者とも肥満症治療薬として承認されていますが、成分が異なります。

- ウゴービはGLP-1単独作動薬(セマグルチド)

- ゼップバウンドはGIPとGLP-1の二重作動薬(チルゼパチド)

どちらも体重減少効果がありますが、海外の臨床試験ではゼップバウンドの方がより強い減量効果を示しています。日本でも今後、どちらを使うかは医師の判断や患者の状態に応じて選ばれることになるでしょう。

自由診療と保険診療の線引きの意味

「なぜ同じ薬なのに名前や適応で線を引くのか?」と疑問を持たれる方も多いでしょう。これは日本の医療制度の特徴に由来します。公的医療保険は、効果と安全性が科学的に確認され、厚生労働省が承認した効能・効果に基づいてのみ適用されます。そうすることで、医療費の適正化と患者の安全を両立させているのです。

したがって、自由診療で使われているからといって薬が「怪しい」わけではありません。むしろ、承認申請の順番や開発戦略の違いによって、「糖尿病用」として先に承認されるか、「肥満症用」として後から承認されるかが分かれているにすぎません。ゼップバウンドの登場により、マンジャロを自由診療で使わざるを得なかった人にも、保険診療の選択肢が広がるのです。

Dr.石川

Dr.石川「マンジャロ」と「ウゴービ」の違いは、成分の違いと効能・効果の違いにあります。

ウゴービはセマグルチドを成分とする肥満症治療薬として承認され、2024年から保険適用が開始されました。

一方、マンジャロはチルゼパチドを成分とする糖尿病治療薬として承認され、糖尿病であれば保険適用されますが、肥満症に使う場合は自由診療となります。

そして2025年には、同じチルゼパチドを成分とするゼップバウンドが「肥満症用」として登場し、保険診療で使えるようになりました。

つまり、同じ成分でも「どの病気に使うか」という効能・効果の違いによって、保険適用か自由診療かが分かれるのです。

この仕組みを理解すれば、なぜマンジャロは自由診療、ウゴービは保険診療、といった複雑な状況が生じるのかが見えてきます。

今後はゼップバウンドの普及により、肥満症治療においても保険診療での選択肢が広がり、多くの患者が経済的な負担を軽減しながら先進的な治療を受けられる時代が訪れるといいですね。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

参考文献

- 健康食スタートブック

https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/kenkoshoku_startbook/kenkoshoku_startbook.pdf - 肥満診療ガイドライン

https://www.jasso.or.jp/data/magazine/pdf/medicareguide2022_09.pdf - 2型糖尿病はどのように治療するのか?

https://www.jds.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=10 - 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬「ゼップバウンド®」複合的な要因からなる慢性疾患「肥満症」を適応症として国内製造販売承認を取得

https://www.mt-pharma.co.jp/news/2024/MTPC241227.html - マンジャロ®皮下注2.5mg/5mg/7.5mg/10mg/12.5mg/15mgアテオス®

https://www.jstage.jst.go.jp/article/faruawpsj/59/3/59_228/_article/-char/ja/ - リリーのゼップバウンド®(チルゼパチド)ウゴービ®(セマグルチド)との直接比較試験において優位性を示す平均の体重減少率は、それぞれ 20.2%と 13.7%

https://mediaroom.lilly.com/PDFFiles/2025/25-01_com.jp.pdf - 【チルゼパチド(マンジャロ皮下注)】に関する公的分析の結果

https://c2h.niph.go.jp/results/C2H2212/C2H2212_Report.pdf - 医薬品インタビューフォーム

https://pins.japic.or.jp/pdf/medical_interview/IF00009887.pdf - 医薬品インタビューフォーム

https://pins.japic.or.jp/pdf/medical_interview/IF00007732.pdf - ゼップバウンド®(チルゼパチド)

https://medical.lilly.com/jp/zepbound - マンジャロ®皮下注アテオス® 服薬指導自己学習サポート

https://medical.lilly.com/jp/mounjaro/medication_guidance_support - 日本人 2 型糖尿病患者における新規 GLP-1 受容体関連薬の治療効果の違いを明らかに

https://www.yokohama-cu.ac.jp/res-portal/news/2023/oo9m1r0000002p99-att/20231013_tsukamoto_tanaka.pdf - GIP/GLP-1受容体作動薬「ゼップバウンド」 肥満症治療薬として発売 肥満症は複合的な要因からなる慢性疾患

https://dm-rg.net/news/d67cc117-81d9-4e3f-beaa-e137fa309eb7 - 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 チルゼパチド注射液

https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00070640.pdf - 最適使用推進ガイドライン(医薬品)

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/p-drugs/0028.html - 医療用医薬品 : ゼップバウンド

https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00071592 - ゼップバウンド ® (チルゼパチド)

https://medical.lilly.com/jp/answers/242213 - 【マンジャロ皮下注(チルゼパチド)】に関する費用対効果評価

https://c2h.niph.go.jp/results/C2H2212/C2H2212_Company.pdf - GLP-1 受容体作動薬の体重減少効果-Jstage

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/60/9/60_570/_pdf/-char/ja

- Progress in Pharmacotherapy for ObesitySusan Z. Yanovski, MD; Jack A. Yanovski, MD, PhD JAMA. Published online June 23, 2021.

- https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2781519

- GLP-1受容体作動薬について 福井大学医学部附属病院 在宅療養相談部

- https://www.hosp.u-fukui.ac.jp/kango/wp/wp-content/uploads/kpamp11_glp-1.pdf

- 血糖値を下げる注射薬 | 糖尿病情報センター

- https://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/100/030/03.html

- 新たに登場する抗肥満薬の動向と展望-Jstage

- https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/103/3/103_753/_pdf/-char/ja

- 消費者庁、厚生労働省、国民生活センター 美容医療を受ける前にもう一度

- https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/information_002/pdf/consumer_policy_cms102_201127_01.pdf

- 自宅で完結?手軽に痩せられる?痩身をうたうオンライン美容医療にご注意!-糖尿病治療薬を痩身目的で消費者に自己注射させるケースがみられます-(発表情報)_国民生活センター

- https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200903_1.html

- ビクトーザ® | ヒトGLP-1 アナログ注射液

- https://pro.novonordisk.co.jp/products/victoza.html?profession=physician

- オゼンピック® | 2型糖尿病治療剤 持続性GLP-1受容体作動

- https://pro.novonordisk.co.jp/products/ozempic.html?profession=physician&resource=/content/hcpexperience/jp/ja/products/ozempic/howtouse-ozempic-2mg-digest.html?restricted-content

- リベルサス® | 2型糖尿病治療剤 経口GLP-1受容体作動薬

- https://pro.novonordisk.co.jp/products/rybelsus.html?profession=physician

- 薬事・食品衛生審議会 医薬品第一部会 令和5年1月27日(金) 審議内容

- https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001065720.pdf

- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 新医薬品として承認された医薬品について 令和5年3月27日

- https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230328I0120.pdf

- Real-world weight change, adherence, and discontinuation among patients with type 2 diabetes initiating glucagon-like peptide-1 receptor agonists in the UK

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35101924/

- 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ |厚生労働https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/index.html

- 大正十一年法律第七十号健康保険法・法第一条

- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=211AC0000000070