日本で初めて承認されたプロゲスチン単剤の経口避妊薬(POP)であるスリンダ錠28は、有効成分はドロスピレノンとなります。

ドロスピレノンは、天然のプロゲステロンと類似した合成プロゲスチンで、海外ではすでに2019年からPOPとして使用されています。

ドロスピレノンの避妊効果は、プロゲステロン作用に基づく卵胞に対する卵胞発育抑制作用、排卵抑制作用及び着床に対する子宮内への精子侵入を防ぐ作用によると考えられています。

今回は、2025年5月19日に承認されたスリンダ錠28による不正性器出血の発現についてわかりやすく解説させていただきます。

この記事の執筆者

石川 聡司

(新さっぽろウィメンズ ヘルス&ビューティークリニック 院長)

北海道大学医学部卒業後、北海道大学病院、帯広厚生病院など地域の中核病院に勤務。品川美容外科にて美容外科医として3年間の研鑽を積み、2021年に婦人科・美容外科を併設した当院を開業。

婦人科全般の診療のほか、美容医療では美肌治療、美容整形をはじめ脱毛・アートメイクなど幅広く対応する。

スリンダ錠28の効果と用量及び用法

スリンダ錠28の効果は「避妊」です。

正しく服用することで、95%以上の避妊効果があるとされています。

国内第Ⅲ相臨床試験では、総周期3,001に対し、1件の妊娠数があったと報告されています。

ただ、この妊娠例に関して、受胎推定日は、実薬を服用していない期間であると判断されています。

用量及び用量

経口避妊薬による「避妊」は、毎日決まった時間に1錠ずつ服用します。

とっても簡単ですが、飲み忘れると避妊効果がなくなることがありますので注意が必要です。

スリンダ錠28は、1シートに女性ホルモンの入っている錠剤24錠と、ホルモンの入っていないプラセボ錠4錠がセットされています。決められた順番に飲み続けるだけで、4日間の休薬が守れる便利なタイプです。なお、1シート飲み終わった翌日から新しいシートの錠剤を同じように飲み続けます。

1日1錠を毎日一定の時刻に白色錠から開始し、指定された順番に従い、28日間連続経口投与します。

以上28日間を投与1周期とし、29日目から次の周期の錠剤を投与します。

以後、同様に繰り返していきます。

Dr.石川

Dr.石川経口避妊薬の開始日には2通りあります。

ひとつ目は、月経第1日目から飲み始めるDay1スタートの方法で、飲み始めた日から避妊が可能です。

もう一つは月経がはじまった後の最初の日曜日から飲み始めるSundayスタートの方法で、この場合は飲み始めた日から避妊できるとは限らず、飲み始めの1週間は他の避妊法を併用する必要があります。

不正出血について

スリンダ錠28の添付文書において、副作用の項目で89.9%の不正性器出血があると記載されています。

そのほとんどが「月経中間期出血、異常子宮出血」です。

では、この不正性器出血とは一体なんなのでしょうか。

飲み始めに現れる副作用

「吐き気、頭痛、おう吐、乳房の張り・痛み、不正性器出血」といった症状が、最初の1〜2カ月の間に起こることがありますが、多くの場合は飲み続けるうちにおさまります。

Dr.石川

Dr.石川禁煙することで、吐き気、頭痛、嘔吐などの副作用は減りますが、スリンダ錠28は喫煙者でも安全に服用できる、という特徴があります。

私の肌感覚ではありますが、副作用が現れる方のほとんどが3ヶ月以内です。

🔸 不正性器出血(ふせいせいきしゅっけつ)とは?

月経以外の時期、あるいは通常の月経とは異なるタイミングや量で起こる性器からの出血のことを指します。

「不正性器出血」の多くは以下の2つに分類されることが多いです。

| 項目 | 月経中間期出血(排卵期出血) | 異常子宮出血 |

|---|---|---|

| 発生時期 | 排卵のタイミング(通常、月経の中間頃) | 月経周期のいつでも起こりうる |

| 出血量 | 少量 | 多いことがある(過多月経など) |

| 出血期間 | 数日以内で自然に止まることが多い | 不規則で持続することもある |

| 主な原因 | エストロゲンの一時的な低下 | ホルモンバランスの乱れ、子宮筋腫、ポリープなど |

| 年齢層 | 若年女性に多い | あらゆる年齢で見られる(特に中高年に注意) |

| 治療の必要性 | 通常は不要 | 原因により治療が必要 |

| 精密検査 | 通常は不要 | 必要なことが多い(画像検査、内膜検査など) |

Dr.石川

Dr.石川不正性器出血の一般情報として、若年女性ではホルモンバランスの不安定さによることが多く、特に初経から数年間はよく見られます。

中高年女性では子宮体がんや子宮頸がんなどの器質的疾患の可能性も考慮し、精密検査が必要となることもあります。

治療が必要なのか

経口避妊薬の飲み始めに不正性器出血が起きた場合、多くは一時的なものであり、基本的には治療を必要としないことがほとんどです。

🔸 なぜ出血が起こるのか?

経口避妊薬の服用開始時は体がホルモンの変化に適応しきれず、以下のような影響が出ることがあります。

- 子宮内膜の不安定化

→ エストロゲンとプロゲスチンのバランスが変わることで、内膜がわずかに剥がれて出血する - 消退出血(せいてつしゅっけつ)とは異なる「中間期の出血」や「点状出血(スポッティング)」が見られる

🔹 どのくらいでおさまるのか?

- 通常は服用開始から2〜3周期(約1〜3か月)以内に体が慣れて、自然におさまることが多いです。

🔸 治療が必要になるケース

以下のような場合は婦人科受診を推奨します。

| 症状・状況 | 対応 |

|---|---|

| 出血が数周期(3か月以上)続く | 経口避妊薬の種類変更が必要なことも |

| 出血量が多い・月経のような出血が続く | 他の疾患の可能性も考慮(子宮筋腫、感染症など) |

| 強い腹痛や貧血症状がある | 他の原因による出血の可能性あり |

| 経口避妊薬を正しく服用していない(飲み忘れなど) | 正常なホルモン効果が得られず、出血の原因に |

不正性器出血の発現状況

不正性器出血の発現率は2〜4周期目が最も多く、72.56%となっています。

投与の継続に伴い発現率は低下しますが、投与周期を重ねても、一定の割合(50%程度)で発現が確認されています。

Dr.石川

Dr.石川経口避妊薬を服用した場合、ほとんどの方に不正性器出血が現れる、と思っておいた方が良いです。

不正性器出血は、投与周期を重ねても一定の割合で発現します。

出血量が多く持続日数が長い場合や、一度に大量の出血が認められた場合は医師へ相談することが重要です。

服用を止めれば自然な月経が回復します

経口避妊薬の服用を止めれば、1ヵ月後には約50%、2ヵ月後には約95%の方で自然な月経が回復します。

正常な月経周期が回復すれば、妊娠は可能です。

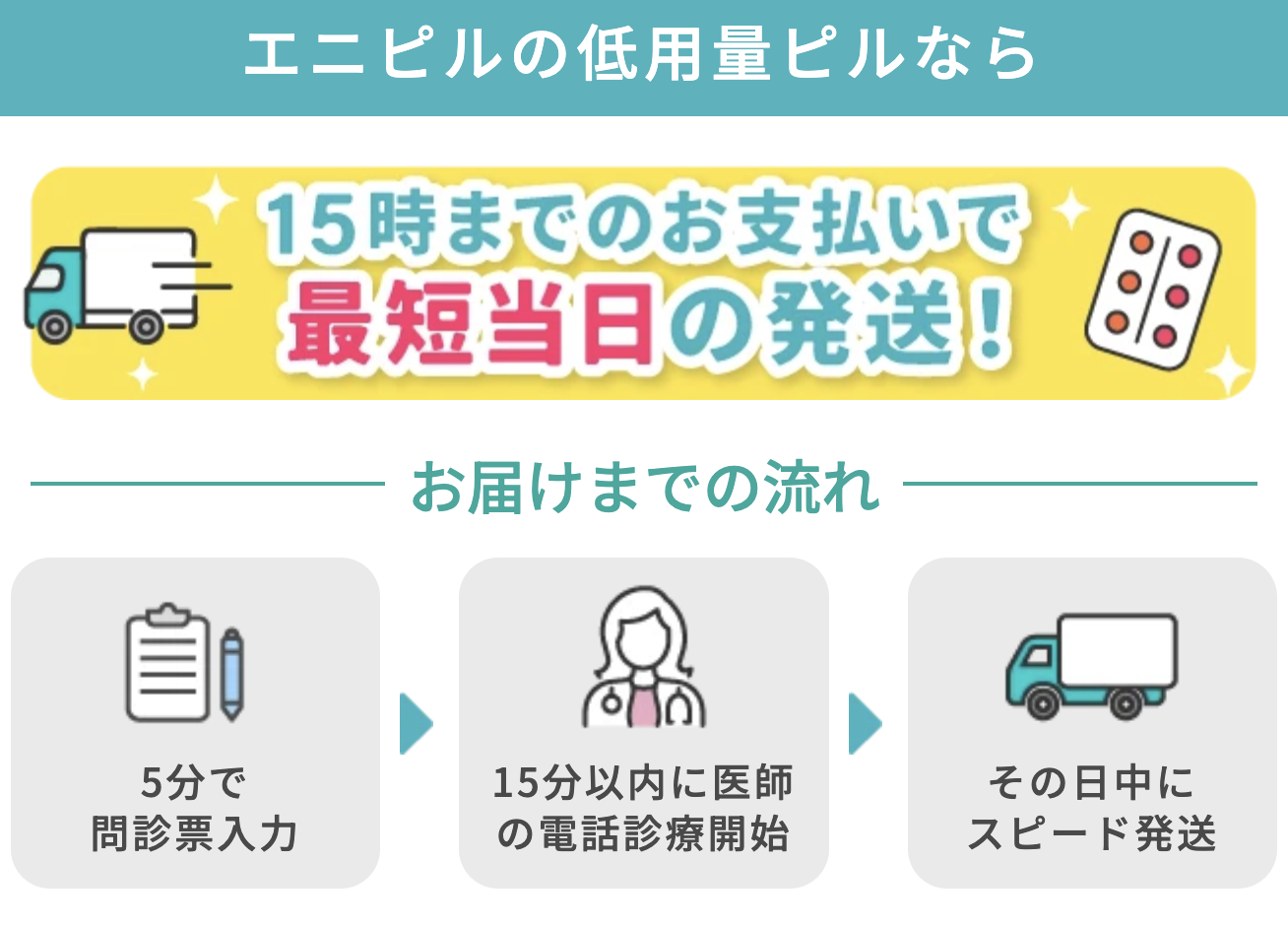

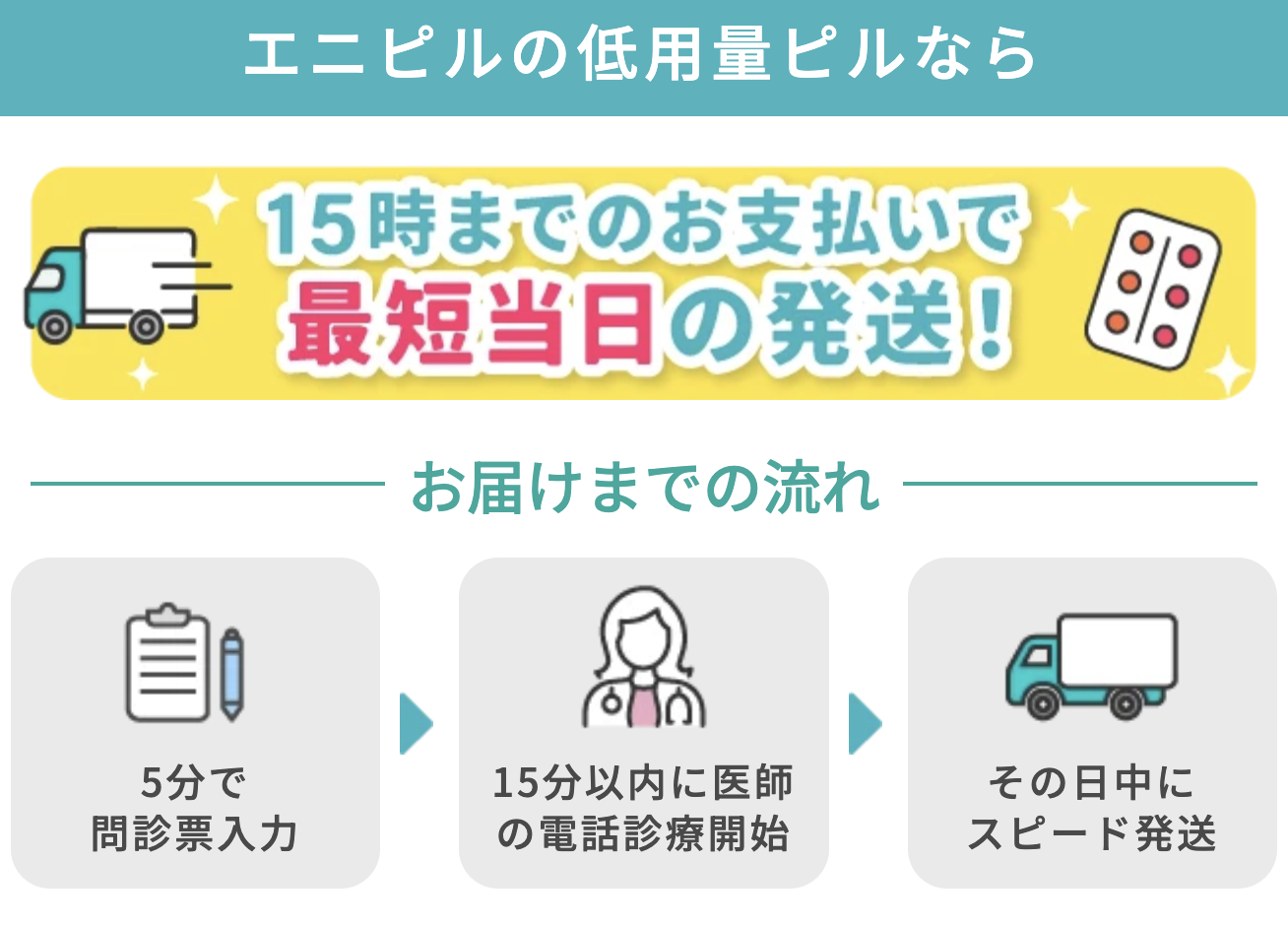

PR 低用量ピルオンライン処方「エニピル」

15時までのお支払いで最短当日の発送!

ピル特化の遠隔診療サービスです。

登録、診療、お薬の受け取りまで全てオンラインで完結し、お薬は最短翌日、家のポストに届けられます。

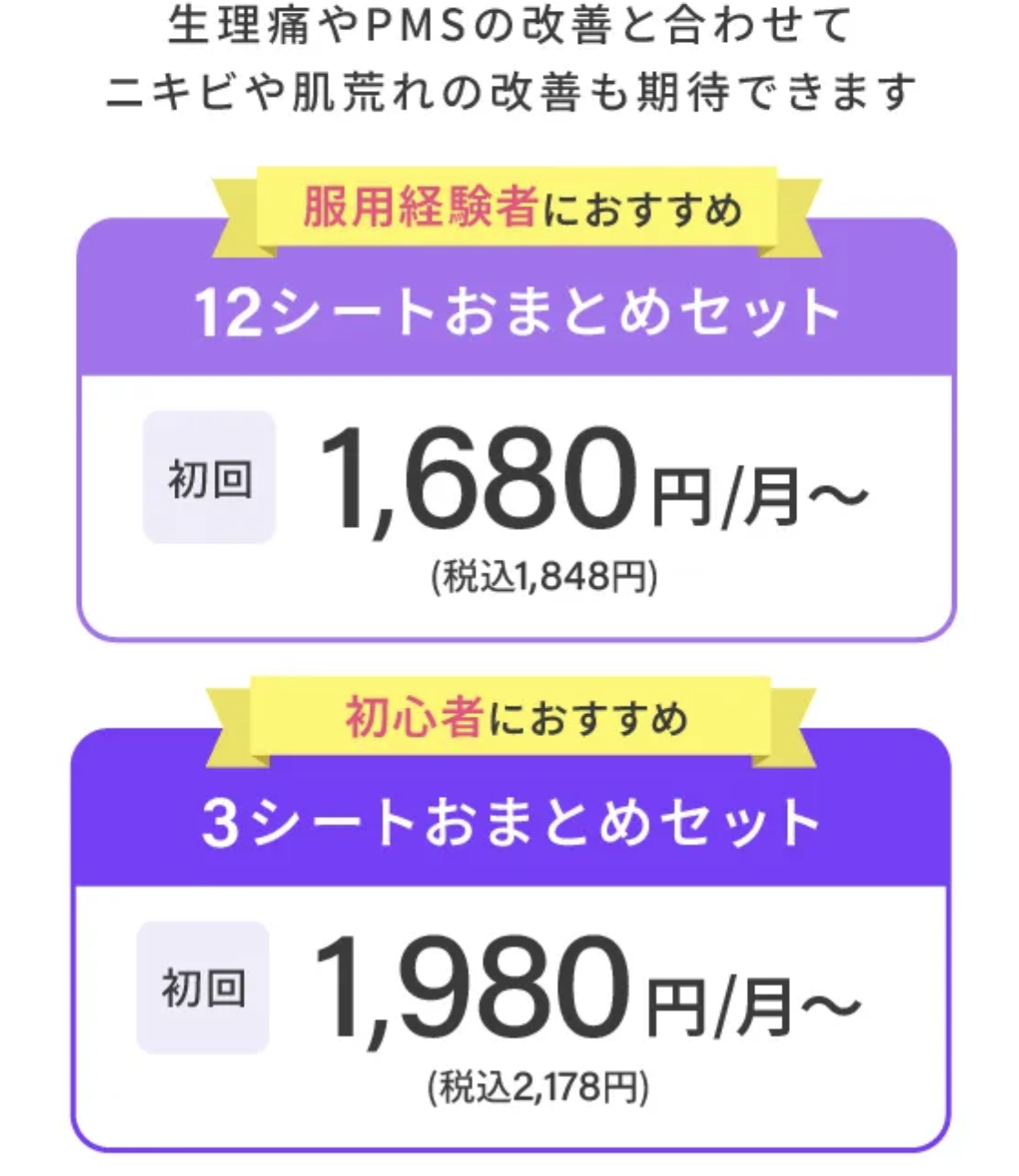

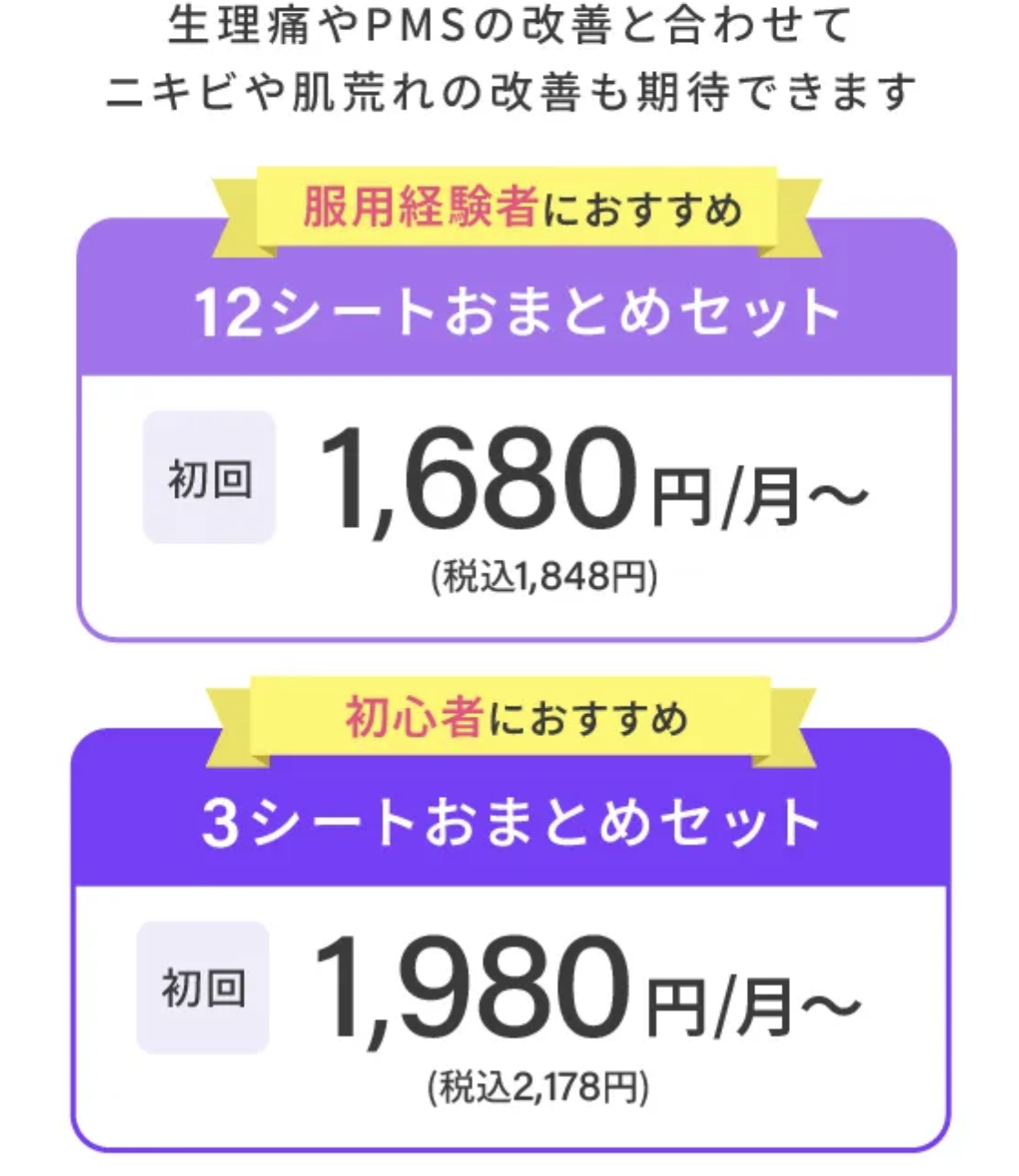

料金プラン

ミニピルも取り扱ってます!

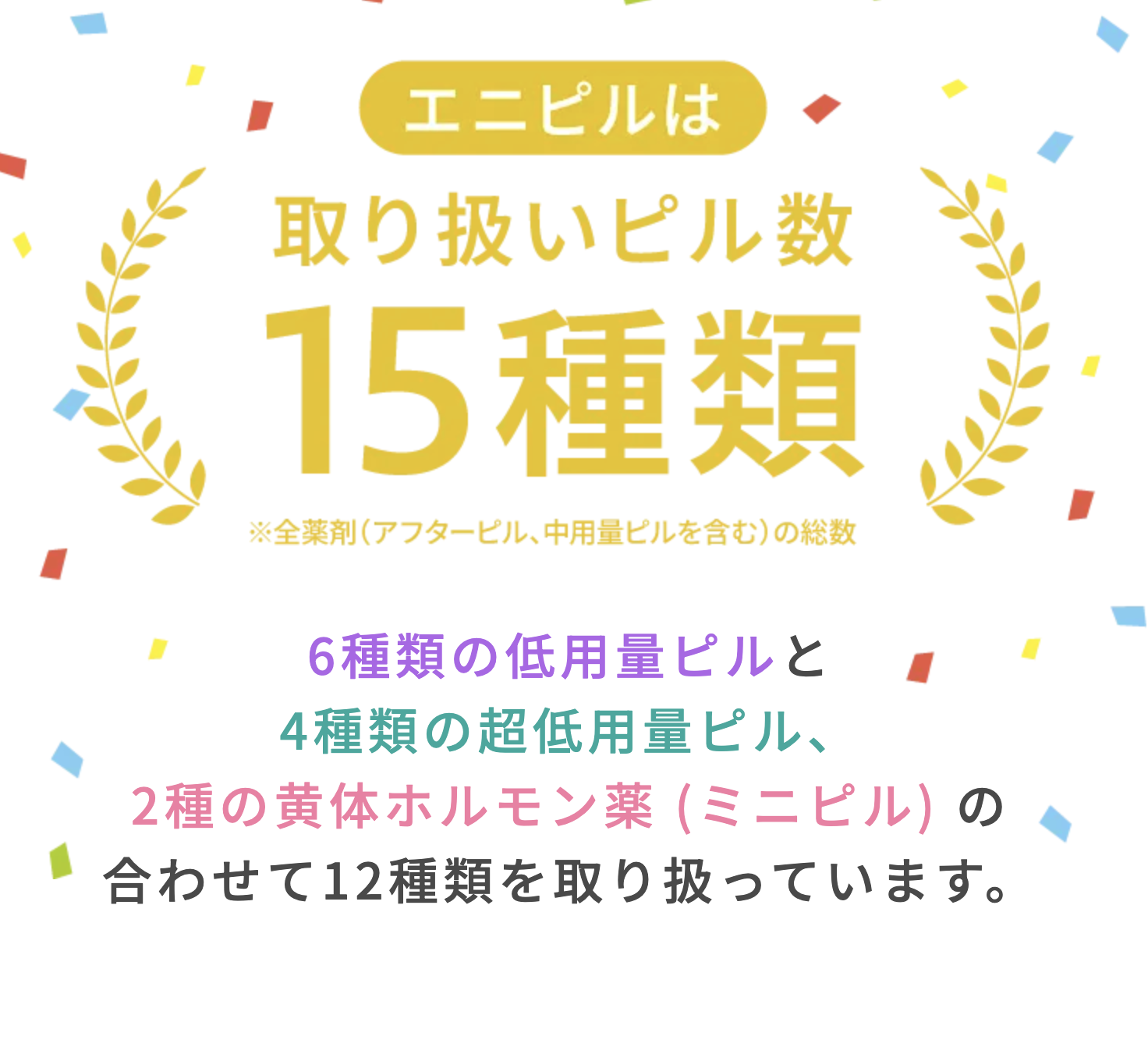

お取り扱いは15種類

経口避妊薬の分類

経口避妊薬(ピル)は大きく分けて2つの種類に分類されます。それぞれに特徴があり、さらに細かく分類されます。

✅ 毎日飲むことで妊娠を防ぐ

| 種類 | 特徴 | 向いている人 | 主な商品名(例) |

|---|---|---|---|

| 低用量ピル (一般的なピル) | ・避妊効果が高い(正しく使えば99%以上) ・生理が軽くなる ・ニキビやPMSにも効果がある | ・毎日同じ時間に薬を飲める人 ・生理のトラブルも改善したい人 | マーベロン トリキュラー ラベルフィーユ など |

| ミニピル (ホルモン少なめ) | ・エストロゲンを使っていない ・授乳中もOK ・毎日同じ時間に飲む必要あり | ・授乳中の人 ・エストロゲンが使えない体質の人 | ※日本では入手しづらい(例:セラゼッタ) |

| 中用量ピル (ホルモン多め) | ・生理日をずらすために使うことが多い ・副作用が出やすいこともある | ・旅行・イベントなどで生理を調整したい人 | プラノバール |

🚨 緊急用のピル(アフターピル)

| 種類 | 特徴 | 使うタイミング | 主な商品名(例) |

|---|---|---|---|

| アフターピル (緊急避妊薬) | ・性行為のあとに飲むことで妊娠を防ぐ ・早く飲むほど効果が高い ・ふだんの避妊には不向き | ・コンドームが破れたとき ・避妊に失敗したとき(72時間以内) | ノルレボ レボノルゲストレル錠 |

💡ワンポイント(保険で出してもらえる薬はある?)

日本でも一部の経口避妊薬(ピル)は保険適用で処方してもらえます。

ただし、「避妊目的だけでは保険適用になりません」。

🇯🇵 日本で保険適用されるピル(避妊薬)

✅ 保険が使えるケース

| 条件 | 例 |

|---|---|

| 治療目的で処方されるとき | 月経困難症(生理痛がひどい) 過多月経(出血量が多い) 子宮内膜症 月経前症候群(PMS)など |

このような婦人科疾患の治療として医師が必要と判断した場合に、保険適用されます。

✅ 保険適用される主な低用量ピル(LEP製剤)

| 商品名 | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| ヤーズ (YAZ) | PMSや月経困難症に使用 | 24日服用+4日休薬のタイプ |

| ルナベルULD/LD | 子宮内膜症や生理痛の治療に使われる | 休薬期間あり(28日周期) |

| フリウェルULD/LD | ルナベルのジェネリック | 成分・効果はほぼ同じ |

| ジェミーナ | 月経困難症に保険適用 | 飲み忘れに強い特徴あり |

※いずれも「LEP製剤(Low-dose Estrogen Progestin)」と呼ばれる治療用ピルで、医師が診断して処方します。

❌ 保険が使えないケース

- 「避妊目的だけ」の場合

- 自費ピル(例:マーベロン・トリキュラーなど)を希望する場合

これらは自由診療(自費)になり、1シート(1か月分)で2,000~3,500円程度が相場です。

| 目的 | 保険適用 | 処方の条件 |

|---|---|---|

| 避妊のみ | ❌ | 自費(自由診療) |

| 生理痛・PMS・内膜症などの治療 | ✅ | 医師の診断が必要 |

エストロゲンを含んでいると?

エストロゲンを含むピル(たとえば低用量ピル)は、避妊効果が安定していて、生理周期のコントロールがしやすいという利点があります。

しかし、体質や持病によっては注意が必要です。

🌸 エストロゲンを含むピルの特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | ・避妊効果が高く安定 ・生理周期が整う ・生理痛やPMSの軽減 ・ニキビの改善効果も期待できる |

| デメリット/リスク | ・血栓症のリスクがわずかに上がる(特に35歳以上で喫煙者は注意) ・頭痛、吐き気、むくみなどの副作用が出ることもある ・授乳中の使用は不可 |

| 使えない/慎重に使う人 | ・授乳中の人 ・血栓症の既往がある人 ・高血圧や片頭痛(特にオーラあり)の人 ・35歳以上で喫煙する人 |

オンライン診療ではミニピルの他にも、患者様の状況に合わせたピルを処方してもらえます。

一度オンライン受診されて、相談してみるのもいいと思います。

PR 低用量ピルオンライン処方「エニピル」

15時までのお支払いで最短当日の発送!

ピル特化の遠隔診療サービスです。

登録、診療、お薬の受け取りまで全てオンラインで完結し、お薬は最短翌日、家のポストに届けられます。

料金プラン

ミニピルも取り扱ってます!

お取り扱いは15種類

Dr.石川

Dr.石川最後に一つ、スリンダ錠28の特徴と作用機序をご紹介します。

スリンダ錠28の特徴

スリンダ錠28が服用可能とされる人

| 条件 | 説明 |

|---|---|

| 40歳以上の女性 | エストロゲンを含まないため、血栓症リスクが低く高齢女性にも使用可能。 |

| 喫煙者(35歳以上含む) | 低用量ピル(エストロゲン含有)では禁忌だが、ミニピルなら原則服用可。 |

Dr.石川

Dr.石川スリンダ錠28は、エストロゲンによる副作用リスクを避けたい方や、年齢・喫煙の理由で従来のOCを使用できない方にとって、有効な選択肢です。

スリンダ錠28の作用機序

ドロスピレノンはプロゲステロン作用と抗ミネラルコルチコイド作用、弱い抗アンドロゲン作用を持ち、排卵の抑制、子宮内膜の菲薄化、子宮頸管粘液の高粘稠による精子の侵入障害等により避妊効果を発揮します。

他の経口避妊剤から本剤に切り替える場合

スリンダ錠28の服用は、切替え前に服用していた薬剤の1周期分の錠剤のうち、有効成分を含む錠剤を用法に従ってすべて服用した翌日から開始します。

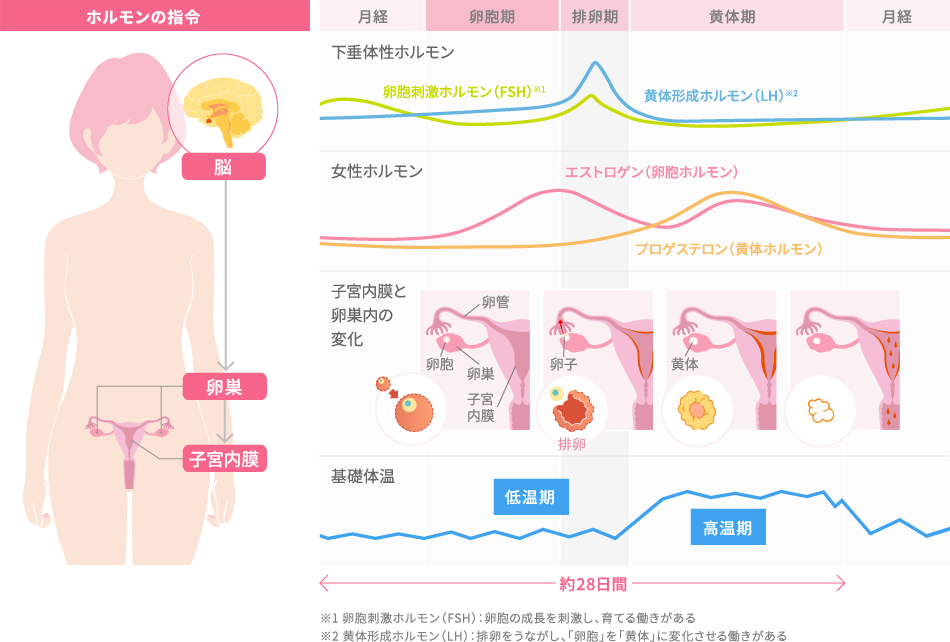

月経周期とホルモンの関係

女性ホルモンの役割

たくさんの種類があるホルモンの中でも、女性の卵巣でつくられるのが「女性ホルモン」です。

この女性ホルモンは、妊娠・出産のためのはたらき、そしてそれに向けたカラダづくりをサポートする、とても大切な役割を持っています。

| 項目 | エストロゲン(卵胞ホルモン) | プロゲステロン(黄体ホルモン) |

|---|---|---|

| 主な分泌時期 | 卵胞期(排卵前) | 黄体期(排卵後〜月経前) |

| 分泌する場所 | 卵巣(主に卵胞) | 卵巣(黄体) |

| 主な働き | ・女性らしい体を作る ・子宮内膜を厚くする ・骨の健康を守る | ・妊娠を維持する準備 ・基礎体温を上げる ・子宮を落ち着かせる |

| 肌や髪への影響 | ツヤ・潤いを保つ | 皮脂が増えることもある(ニキビの原因になることも) |

| 体温への影響 | 低温期を保つ | 高温期を作る(基礎体温上昇) |

| 感情・精神面への影響 | 安定しやすい | イライラ・不安・眠気など(PMSに関与) |

| 妊娠との関係 | 妊娠に向けて子宮を準備 | 妊娠維持のサポート |

| その他の特徴 | 思春期の体の発達に不可欠 | 妊娠中は大量に分泌される |

月経周期との関係

| ステップ | 時期(目安) | 子宮・卵巣の変化 | エストロゲン | プロゲステロン | 妊娠との関係 |

|---|---|---|---|---|---|

| 月経期 | 1〜5日目 | 子宮内膜が剥がれて出血 | 低下 | 低下 | 妊娠せずリセット |

| 卵胞期 | 6〜13日目 | 卵子が育ち、子宮内膜が厚くなる | 上昇(ピークに向かう) | 低い状態 | 妊娠に向けた準備 |

| 排卵期 | 14日目前後 | 卵子が排卵される | ピーク → 急降下 | 上昇開始 | 受精のチャンス(最も妊娠しやすい) |

| 黄体期 | 15〜28日目 | 子宮内膜がさらに厚くなり、妊娠に備える | やや分泌される | 上昇(ピーク) | 妊娠が成立すればホルモン維持、しなければ月経へ |

Dr.石川

Dr.石川この周期は平均28日ですが、個人差があります。

ホルモンの変化は体調や気分にも大きく関係します。

年齢と共に病気のリスクが変化する?

女性は年齢とともに女性ホルモンの変化に伴って、かかりやすい病気や体調の変化が大きく変化します。

女性ホルモン「エストロゲン」と「プロゲステロン」は、女性の心と体を健やかに保つために欠かせない大切なホルモンです。肌や髪の美しさ、骨や血管の健康、そして妊娠・出産に関わる体の働きまで、幅広い面で私たちの毎日をサポートしてくれています。ただし、これらのホルモンはごくわずかな量で作用するため、ちょっとしたバランスの乱れが体調不良につながることもあります。

年齢とともに分泌量は変化し、とくにエストロゲンの変化は心身に大きな影響を与えます。思春期には月経が始まり、月経不順や生理痛などの悩みが出やすくなります。20〜30代の性成熟期には、子宮内膜症や子宮筋腫といった婦人科疾患が現れることも。そして40代以降、更年期を迎えると卵巣の機能が低下し、エストロゲンが急激に減少。ホットフラッシュやイライラ、眠れないなど「更年期障害」と呼ばれるさまざまな不調が起こりやすくなります。さらに閉経後は、エストロゲンに守られていた骨や血管、皮膚などの老化が進み、病気のリスクも高まります。

| 年代 | ホルモンの状態 | 主な変化やリスク疾患 |

|---|---|---|

| 10代(思春期) | エストロゲンの分泌が始まる | ・月経不順 ・月経困難症(生理痛) ・貧血 ・ニキビや肌トラブル |

| 20〜30代(性成熟期) | ホルモン分泌が安定・ピーク期 | ・PMS(月経前症候群) ・子宮内膜症 ・子宮筋腫 ・妊娠 ・出産関連トラブル(不妊、流産など) |

| 40代(更年期前半) | ホルモンが徐々に乱れ始める | ・ホルモンバランスの乱れによる不調 ・乳がんや子宮がんのリスク増加 ・生活習慣病の始まり |

| 50代(更年期〜閉経期) | エストロゲンの急激な低下 | ・更年期障害(ほてり、イライラ、不眠など) ・骨粗しょう症 ・高血圧 ・脂質異常症 ・動脈硬化 |

| 60代以降(老年期) | 女性ホルモンがほぼ分泌されなくなる | ・骨粗しょう症の進行 ・認知症リスクの増加 ・心筋梗塞 ・脳梗塞など心血管疾患のリスク上昇 |

Dr.石川

Dr.石川エストロゲンは「守りのホルモン」とも呼ばれ、骨や血管、皮膚、脳にも良い影響があります。そのため、閉経後に一気にリスクが高まる疾患が多くなります。

定期的な検診(子宮頸がん・乳がん・骨密度など)は年齢に応じて特に大切です。

また、ライフステージに合わせた食事、運動、ストレス管理も重要です。

月経の仕組み

月経(生理)は、妊娠に向けて体が準備をし、それが成立しなかった場合にリセットされる自然なサイクルです。脳からの指令によって卵巣が女性ホルモンを分泌し、子宮や体の状態をコントロールしています。

まず、卵巣の中で卵子が育ち(卵胞期)、その過程で「エストロゲン」というホルモンが分泌されます。エストロゲンは子宮内膜を厚くし、受精卵が着床しやすいふかふかのベッドを準備します。周期の中頃に排卵が起こると、卵胞が黄体に変わり、「プロゲステロン」というホルモンが分泌され、子宮内膜をさらに妊娠に適した状態に整えます。

しかし、受精・妊娠が成立しないと、エストロゲンとプロゲステロンの分泌が急激に低下し、不要になった子宮内膜がはがれて体外に排出されます。これが「月経」として起こる出血です。

この流れは約28日ごとに繰り返され、女性の体を妊娠・出産に備えて整える大切なサイクルとなっています。

まとめ

経口避妊薬(ピル)は、大きく分けて「エストロゲンと黄体ホルモンの両方を含むピル(主に低用量ピル)」と、「黄体ホルモンのみを含むピル(いわゆるミニピル)」の2種類があります。この2つは、どちらも排卵の抑制や子宮内膜の変化を通じて妊娠を防ぐ働きをしますが、その成分の違いから、効果の現れ方や副作用、使える人に違いがあります。

エストロゲンを含む低用量ピルは、日本でも一般的に処方されているタイプで、避妊効果が高く、生理痛の緩和や月経周期の安定化、ニキビの改善などの副効用も期待できます。また、生理をずらすことができるなど、女性の生活リズムに合わせた使い方ができるのもメリットです。ただし、エストロゲンには血液を固めやすくする作用があるため、血栓症のリスクがわずかに上がります。特に、35歳以上で喫煙している人や、高血圧、片頭痛などの既往がある人には注意が必要で、場合によっては処方できないこともあります。また、授乳中の女性には使用が推奨されていません。

一方、エストロゲンを含まないスリンダ錠28は、黄体ホルモンのみを成分とするため、エストロゲンによる副作用が出にくく、血栓症のリスクも非常に低いのが特徴です。授乳中の女性や、エストロゲンが使えない体質の人にも適しています。代表的な製品には海外で広く使われている「セラゼッタ(Cerazette)」や、今回日本で承認された「スリンダ錠28」などがあります。ただし、ミニピルは飲み忘れや時間のズレにとても敏感で、服用時間が3時間以上遅れると避妊効果が下がることがあります。また、月経周期が不規則になりやすく、不正出血が起こることもあります。

処方を希望する場合は一部の自由診療クリニックや個人輸入に頼る必要があります。

Dr.石川

Dr.石川このように、ピルの選び方は「どのホルモンが含まれているか」によって大きく変わります。避妊だけでなく、体調やライフスタイル、妊娠・授乳の状況、持病などを考慮して、自分に合ったタイプを選ぶことが大切です。服用を検討する際は、必ず婦人科で相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

参考文献

セラゼッタhttps://www.medsafe.govt.nz/consumers/cmi/c/cerazette.pdf

低用量経口避妊薬 進化して来たピル , 37 年の 歩みhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/faruawpsj/33/10/33_KJ00001722037/_pdf/-char/ja

低用量経口避妊薬の使用に関するガイドラインhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/joma/119/3/119_3_315/_pdf

看護大学生における低用量経口避妊薬に関する知識と意識https://www.thcu.ac.jp/research/pdf/bulletin/bulletin15_16.pdf

経口避妊薬(OC)の安全性についてのとりまとめhttps://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1106/h0602-3_b_15.html

ピルの50年史http://rhic.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=4368

経口避妊薬(OC/ピル)についてhttps://www.fujipharma.jp/patients/contraception/about/

OC全般と避妊法https://www.kpa.or.jp/docs/download/5d210f52e79cde09634528094ee59f7d.pdf

女子大学生における女性のヘルスリテラシーと低容量ピルに対する意識調査https://www.jstage.jst.go.jp/article/campushealth/59/2/59_44/_pdf/-char/ja

「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」開催要綱https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000934770.pdf

WHOhttps://www.who.int/news-room/fact-sheets

医療用医薬品 : ヤーズhttps://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00058814

医療用医薬品 : スリンダhttps://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00071700

経口避妊剤製造販売承認取得のお知らせhttps://www.aska-pharma.co.jp/news/filedownload.php?name=8f84cfc1c0ec3a1fe3c6d4897ef6cd29.pdf

年齢とともに変化!女性ホルモンhttps://www.aska-pharma.co.jp/mint/womanhealth/hormon/

低用量経口避妊薬、低用量エストロゲン・プロゲストーゲン配合剤ガイドライン(案)https://www.jsog.or.jp/news/pdf/CQ30-31.pdf

産婦人科診療ガイドライン2023https://www.jsog.or.jp/activity/pdf/gl_fujinka_2023.pdf